<注意>

本サイトは著作権法を尊重し、その遵守に全力を尽くしています。

引用、画像、動画など、ブログに掲載されるすべてのコンテンツは、著作権法や著作物を取り扱う会社の利用規約に基づいて使用されています。また、すべての出典は適切に引用またはリンクされています。

本サイトの目指すところは、著作権者の権利を尊重しつつ、良質なコンテンツを提供することです。

何か問題や懸念がある場合は、直接お問い合わせください。速やかに対応し、必要ならば該当コンテンツを修正または削除します。

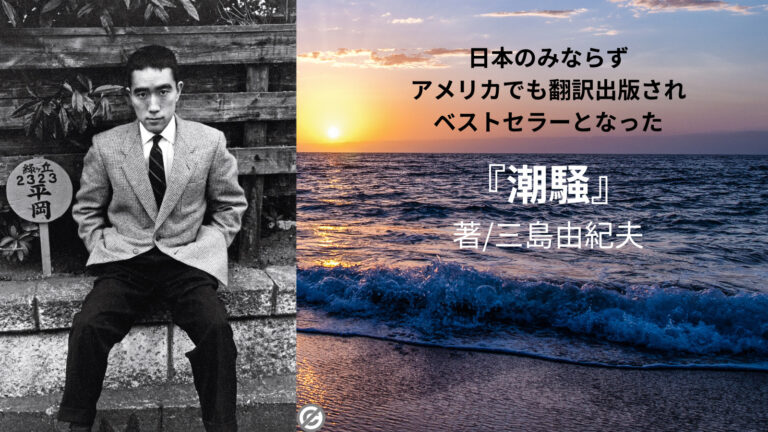

『潮騒』の基本情報

作品紹介

著者

- 三島由紀夫(本名:原 幹男)

1925年1月14日生まれの日本の小説家、劇作家、評論家。

戦後の日本文学界を代表する作家の一人で、彼の作品は多岐にわたり、独自の美意識や死生観を持っています。日本国内外で数多くの文学賞を受賞し、ノーベル文学賞候補にも名が上がったことがあります。

『Esquire』誌の「世界の百人」に選ばれた初の日本人で、国際放送されたテレビ番組に初めて出演した日本人でもある

三島由紀夫の代表作品

- 『金閣寺』:この小説は日本文学の古典的な名作で、銀閣寺事件に触発されて書かれました。主人公の内面の葛藤と美意識の探求がテーマであり、日本文学の傑作とされています。

- 『仮面の告白』:本作は三島由紀夫の自伝的要素を含む作品で、登場人物の複雑な心情や人間関係を掘り下げ、個人のアイデンティティと社会的圧力の対立を描いています。

本作品が執筆された時の三島由紀夫の状況や周囲の環境

三島由紀夫は、この作品を書いた1950年代にはすでに文学界での地位を確立しており、彼自身の経験や感受性が豊かに作品に反映されています。

また、戦後の日本が経済復興を果たし、都市部での生活が活発化する中、伝統的な日本の風景や価値観を背景にした作品が読者から高く評価されていた時期でもある。

評価

『潮騒』は、三島由紀夫の作品の中でも特に評価が高い作品の一つであり、彼の代表作として知られています。

新しい日本の文学スタイルと伝統的な日本の美意識が融合した独特の世界観が、多くの読者や評論家から称賛されています。特に、主人公たちの繊細な心情や、伊勢湾の美しい風景の描写が高く評価されています。

また、この作品は、日本の高校生の教科書にも採用されるほど、多くの人々に読まれ続けています。

本作のあらすじ

伊勢湾の静かな歌島を舞台に、18歳の漁師・久保新治の青春と恋が繊細に描かれています。 新治はある日、浜辺で美しい少女・初江と出会います。彼女は村の有力者の娘で、過去の家族の事情から島を離れていたが、ある出来事から島に戻ってきました。新治と初江の出会いは偶然から始まり、2人は徐々に互いに心を惹かれるようになります。しかし、彼らの愛は多くの障害に直面し、島の伝統や社会のプレッシャーに翻弄されることになります。その中で新治は自らの勇気を持って、初江との愛を守るために奮闘します。 この物語は、日常の中の非日常を描き出す三島由紀夫の独特の筆致で、若者たちの純粋な愛や、伝統と現代が交錯する中での葛藤が美しく表現されています。『潮騒』は、三島の持つ独自の美意識と、伊勢湾の雄大な自然を背景にした恋愛物語として、読者の心を強く捉え、その深遠な世界観に引き込む力があります。

主な登場人物の紹介

久保新治

- 生い立ち・背景

- 新治は歌島での生活を送っており、母と弟との三人家族で暮らしています。

- 彼の父は戦争の最後の年に、組合の舟に乗っている際にB24の機銃掃射を受けて亡くなっています。この出来事は島に伝わる航海上の禁忌を犯したとされています。

- 新治は一昨年に新制中学校を卒業したが、学校の成績は決して良くはなかったです。

- 性格・特徴

- 新治は18歳の漁師として働いており、背が高く立派な体つきをしています。

- しかし、その顔立ちはまだ18歳らしい稚さを保っています。

- 彼の肌は日焼けしており、形の良い鼻と黒目がちの目を持ち、笑うと白く鮮やかな歯が見えます。

- 彼は無口であり、青年会ではいつも子供っぽい笑顔で人の意見を傾聴するタイプです。

- 他の登場人物との関係

- 物語の中で、新治は初江との恋愛を中心に描かれており、彼の青春と恋の成熟が、初江との関係を通じて展開される。

- 作中での動向

- 新治は物語を通じて、初江との恋愛や、彼の家族や過去、そして島の伝統や社会との関わりを中心に描かれます。

- 特に、彼の泳ぎの得意さや、過去の出来事が物語の中で重要な役割を果たします。

- 彼の成長や、愛に対する考え方、そして島の伝統や社会との葛藤が詳細に描写されます。

宮田初江

- 生い立ち・背景

- 初江は宮田照吉の末娘として生まれ育ちました。

- 彼女は一時期、志摩に養女として出されていましたが、実家の兄が亡くなったことから、実家に呼び戻されることとなりました。

- 彼女の家族や過去の背景が彼女の人となりを形成する重要な要因となっています。

- 性格・特徴

- 初江は海女として働く美しい少女です。

- 彼女の健康的な肌色や涼しげな目元、静かな眉、そして鄙びた顔立ちが特徴的です。睫の長さも彼女の美しさを際立たせています。

- 彼女は一見無口で愛嬌がないように見えることもあるが、突然娘らしい笑顔を見せることもあります。

- 外見からは予想できないほど、彼女は周囲のことに気を配る性格を持っています。

- 他の登場人物との関係

- 初江は物語の中で、久保新治との恋愛を中心に描かれます。

- 新治との出会いや、彼との関係の深まり、そして2人の恋愛を取り巻くさまざまな障害や葛藤が、彼女の物語を形成しています。

- 作中での動向

- 初江は物語を通じて、新治との恋愛や家族の背景、そして島の伝統や社会との関わりを中心に描かれます。

- 特に彼女の過去の背景や、新治との恋愛が物語の中での彼女の動向や成長を大きく影響しています。

- 彼女の感情や、愛に対する考え方、そして島の伝統や社会との関係が詳細に描写される。

千代子

- 生い立ち・背景

- 千代子は灯台長夫婦の娘として生まれ、19歳の現在は東京の女子大に通っています。

- 春休みを利用して寄宿舎から帰省してきており、学問の知識が豊富で、ヴィクトリア朝の群小詩人の名前まで知っていることが特徴です。

- 性格・特徴

- 千代子は人間嫌いの性格を持ち、内向的な傾向があります。

- 彼女の顔立ちは朗らかで、目鼻の描線がはっきりしていますが、自分自身を醜いと感じており、そのためいつも陰気な表情をしています。

- しかし、新治から「美しい」と評価されたことで、その考えが変わり始めています。

- 他の登場人物との関係

- 千代子は久保新治に好意を抱いており、東京にいる間も彼のことを気にかけ続けていました。

- 新治と初江の関係に対しては複雑な感情を抱いており、物語を通じてその感情がさまざまに変化していく。

- 作中での動向

- 物語の中で、千代子は新治と初江の関係や恋愛を取り巻くさまざまな出来事に関わってくる。

- 彼女自身も新治への感情や自己評価、さらには島の伝統や社会との関係を通じて、彼女の心の変化や成長が詳細に描写されています。

川本安夫

- 生い立ち・背景

- 川本安夫は村の名門の家に生まれた次男であり、19歳の青年会の支部長として活動しています。

- その背景としての家族の影響や、彼の持つ権力や地位についての自覚が彼の行動や性格に影響を与えていることが伺えます。

- 性格・特徴

- 安夫はよく肥った体格を持ち、酒呑みの父親から受け継いだ赤ら顔が特徴的です。

- 憎気は感じられないが、薄い眉が少し小狡く見え、標準語を巧みに使って話すことができます。

- また、都会の三文雑誌を読むことが好きで、自慢の夜光腕時計を身に着けています。

- 他の登場人物との関係

- 安夫は千代子から久保新治と宮田初江の関係を知り、その情報をもとに彼らに対して悪意を持つ行動をとることが物語中で描写されています。

- 特に、初江に対しては好意をもって接近し、2人の関係を悪く言いふらすなどの行動を取ります。

他の登場人物

- 久保とみ

新治の母であり、海女として活動している久保とみは、夫の死後、新治が漁師になるまでの間、一家を女手一つで支え続けます。彼女は愚痴を言うこともなく、他人の噂をすることも好まない。しかし、彼女の性格は陽気であり、迷信などを信じない性格の持ち主でした。

- 久保宏

新治の12歳の弟、久保宏は春休みに京阪地方への5泊6日の修学旅行に参加。その際に見た西部劇の映画に魅了され、友達との間で西部劇のインディアンごっこがブームとなります。

- 宮田照吉

初江の父である宮田照吉は、島の金持ちであり、運送会社の用船の機帆船・歌島丸と春風丸の船主として知られています。村の公職には就かず、しかし、漁撈や村の歴史と伝統に関する深い知識と自負を持ちます。頑固で喧嘩っ早い性格の持ち主であり、1人の息子と4人の娘を持つが、跡取り息子を亡くしたために養女に出していた初江を呼び戻し、彼女に入婿を迎えようとします。

- 灯台長

30年以上もの間、灯台での生活を続けている灯台長は、頑固な外見とは裏腹に、心根のやさしい人物です。子供たちにはその大声での叱責で怖れられているが、新治が新制中学を卒業できなかった際には、新治の母・とみの依頼を受け、昵懇の関係にある校長に頼んで新治の卒業を実現させます。その恩義から、新治は灯台に頻繁に魚を届けています。

- 灯台長の妻

過去に田舎の女学校の先生をしていた灯台長の妻は、現在、村の有志の少女たちに行儀作法を教える会を主催しています。彼女は読書が好きで、百科全書的な知識を持ち、その知識をもとに話すことが得意です。

- 大山十吉

新治が漁を行う舟・太平丸の親方である大山十吉は、老練な漁撈長として知られています。彼の顔は、長年の海風によって革のように鞣されており、深い皺が日光によって焼けて光沢を放っています。彼の性格はいつも平静であり、経験豊富な漁師としての知識と技術を持ちます。

- 龍二

17歳の若者で、新治とともに太平丸で漁師をしています。新治と初江の秘密の手紙のやり取りを手伝い、宮田家の台所前の水瓶をポスト代わりにして、2人の間の手紙の取り次ぎ役を務めています。

- 宗やん

宏の友人で、遊び仲間の中でインディアンごっこの酋長役を務めています。彼は新治と初江に関する悪い噂を耳にし、それを宏に伝える役割を果たします。

- 勝やん

宏の友人であり、宗やんと宏が喧嘩を始めると、彼は仲裁役として2人の間を取り持つ役割を果たしています。

- おはる婆

老齢の海女で、歳を重ねた身体の皺だらけの乳房を「古漬け」と自虐的に称し、それを自慢のように話します。

- 行商人・近江屋

季節ごとに島へ渡り、海女たちに衣類やバッグなどの品物を売る痩せた老行商人。商品は夜に家に届けてから代金を受け取る形式をとっています。かつては小学校の校長を務めていたが、ある女性とのトラブルをきっかけに行商人としての生活を始めました。

- 歌島丸の船長

40歳前半、3人の子供を持つ照吉の持ち船、歌島丸の船長。大柄な体格を誇る力自慢の男でありながら、性格は大人しく、法華宗の熱心な信者としても知られています。さまざまな港に女性の知り合いがおり、若者を引き連れて各港の女性の家を訪れることがあります。禿げてきた頭のため、常に制帽をかぶっています。

- 八代神社の神官

婚約が決まった新治と初江がお礼の参拝に訪れた際、お供え物の鯛を受け取り、二人の幸せを祝福する役目を果たす神官です。

作品をより深く理解するための背景知識(事前知識)

三島由紀夫の生涯

- 初期の生涯と作品

三島由紀夫は1925年に東京都で生まれました。子供時代は病気がちで、家での読書を楽しみとしていました。これが後の文学への情熱の原点となりました。彼は東京帝国大学法学部に進学し、大学在学中から文筆活動を開始しました。三島のデビュー作「仮面の告白」は、彼自身の青春時代の葛藤や心の闇を赤裸々に描いており、『潮騒』にも彼の独特の感受性や心の動きが反映されています。

- 主要作品とその背景

三島は、彼の生涯にわたって多くの小説、評論、戯曲を執筆しました。代表作に「春の雪」「奔馬」「金閣寺」などがあります。これらの作品は、彼の内面の葛藤や日本の伝統と近代性との間の摩擦をテーマとしています。『潮騒』においても、都会と地方、伝統と現代、といったテーマが織り交ぜられており、三島の作品全体のテーマと連続性が見られます。

- 晩年とその結末

三島の晩年は、彼の政治的・哲学的信念と深く結びついています。彼は日本の伝統や天皇制を重んじる一方、西洋の近代文明に批判的でした。

この思考は『潮騒』にも影を落としており、伝統的な生活と都会の生活の間で揺れ動くキャラクターたちの心の動きとして描写されています。

1970年、三島は自衛隊の駐屯地でのクーデター未遂事件を起こした後、割腹自殺(切腹)を遂げました。

彼の死は、彼の作品や思想に対する多様な解釈を生むこととなり、『潮騒』を読む際にも、彼の生涯や思想を背景として考察することが有益です。

このように、三島由紀夫の生涯や作品は深く結びついており、彼の生涯を知ることで『潮騒』の理解も深まるでしょう。

戦後の日本と『潮騒』の背景

- 戦後の復興と変革

第二次世界大戦後、日本は大きな変革の時期を迎えました。多くの都市が戦争での爆撃により荒廃し、経済も大打撃を受けていました。しかし、戦後間もない時期から急速に復興を遂げる一方で、西洋の文化や価値観が流入し、伝統的な日本の文化や価値観との摩擦が生じました。

『潮騒』の中で、新治や初江といったキャラクターたちが経験する都会と地方、伝統と現代の間の葛藤は、この時期の日本の社会的背景を反映しています。

- 戦争の記憶とその影響

戦後の日本人は、戦争の悲惨さや敗戦のショックからの回復を求めて日常生活を送っていました。戦争の記憶や経験は、多くの人々の心に深い傷として残っており、その影響は文学や映画などの文化作品にも現れています。

『潮騒』において、新治の父が戦争中に死亡したエピソードや、島に伝わる航海上の禁忌を犯したとの噂など、戦争の影響が間接的に描写されています。

- 伝統と近代性の対立

戦後の日本は、急速な経済成長とともに西洋の近代文明が流入し、都市化や産業化が進行しました。これにより、伝統的な生活や価値観と近代的な生活や価値観との間に摩擦や対立が生じました。

『潮騒』の舞台となる歌島も、この変革の最中にあり、キャラクターたちの生活や心の動きは、この時代の日本の社会的背景を鮮やかに反映しています。

このように、戦後の日本の社会的背景を理解することで、『潮騒』のキャラクターや物語の深層をより深く探求することができます。

『潮騒』と文学の流派や動向

- 戦後文学の特徴

第二次世界大戦後の日本文学は、戦争の体験や戦後の復興、都市化といった社会的変革を背景に、人々の心の葛藤や現代社会への問題提起を中心に描かれました。

『潮騒』も、この時代の文学の特徴を色濃く反映しており、都会と地方、伝統と現代との間の摩擦や葛藤がキャラクターたちの感情や行動に現れています。

- 純文学と大衆文学の交差

三島由紀夫は、純文学の流れを汲む作家でありながら、大衆文学の要素も取り入れた独自のスタイルを持っていました。

『潮騒』においても、深い心理描写や緻密な文体が純文学の特徴として見られる一方で、恋愛や冒険といった大衆的なテーマが取り入れられています。これにより、幅広い読者層にアプローチすることができたと言えます。

- 自然主義の影響

日本文学における自然主義は、人間の本能や欲望、環境との関係を真正直に描くことを特徴としています。

『潮騒』においても、新治や初江といったキャラクターの恋愛感情や欲望、海や島といった自然環境との関わりが、自然主義的な手法で描かれています。

このように、『潮騒』は、戦後日本文学の様々な流派や動向の影響を受けながら、三島由紀夫独自の文学的スタイルで描かれています。これにより、作品は独特の深みや多様性を持っており、読者にさまざまな感情や考察を呼び起こすことができます。

自然と神話の交差点: 『潮騒』と三島由紀夫の宗教的思想

- 健康な書き下ろし小説としての『潮騒』

三島由紀夫は、『潮騒』を「デカダン小説」である『禁色』とは正反対の「健康な書き下ろし小説」と位置づけていた。これは作品中のキャラクターたちが、既成道徳の帰依者として描かれ、彼らの生き様や価値観が伝統的なものに基づいているためである。

新治や初江などのキャラクターは、自然と共生し、古代ギリシアの多神教的な共同体意識に近い形で生きています。

- ギリシア的自然の擬人化

三島は、自らの作品『潮騒』において、ギリシア的な自然観を取り入れています。彼が愛読していたヘルデルリーンの『ヒューペリオン』にも触れ、古代の「多神教的自然の擬人化」や「プシュケ」という概念を現代に翻案し、『潮騒』に反映させています。

これにより、作中の自然は、単なる背景や舞台ではなく、キャラクターたちの感情や行動と密接に関わっています。

- キリスト教と啓蒙主義的人間主義の三島の視点

三島は、キリスト教と啓蒙主義的人間主義の間での対立を深く考察していた。

彼はキリスト教の反自然的な精神と、啓蒙主義的な唯物的な人間主義を批判していました。特に、自然を物として扱う近代的な視点は、最終的に人間も物として扱うことを意味すると指摘しています。

彼は、このような人間の物質的な視点と対立する形で、ギリシアの多神教的な自然観や、その中の共同体意識を重視していました。

『潮騒』においても、この視点が反映されており、キャラクターたちが自然との和合や共生を追求しています。

このように、三島由紀夫の深い哲学的な考察や、彼の宗教や神話に対する独特の視点が、『潮騒』の中に織り込まれています。彼の思想や哲学的な背景を理解することで、作品の深い層を感じ取ることができます。

本作の注目ポイント

- 言葉の魔法: 三島由紀夫の文章は美しく、独特の言葉遣いが魅力です。物語を通じて言葉の力と美しさに注目しましょう。

- 自然の詩: 作中に描かれる自然の美しさや壮大さは、物語の中心的な要素です。自然界の詩的な描写に耳を傾けましょう。

- 人間の内面: 登場人物たちの心の葛藤や感情の揺れが緻密に描かれています。彼らの内面に焦点を当て、心理描写に注目しましょう。

- ユーモアと風刺: 三島の作品には独自のユーモアと風刺が散りばめられています。物語の中に隠れた笑いや皮肉に敏感になりましょう。

- キリスト教とギリシア神話: 作品にはキリスト教とギリシア神話の要素が組み合わさっています。これらの宗教と神話の対比を追求しましょう。

- 自然と人間の共鳴: 自然界と人間の関係が重要なテーマです。自然と人間との共鳴について考え、作品のメッセージを理解しましょう。

- 時間の流れ: 物語は特定の時期に繰り広げられます。時の流れと登場人物の成長に着目し、物語の進化を追跡しましょう。

- 独自の美意識: 三島は美意識に深い関心を抱いており、作品中にその美意識が表れます。美に対する彼の視点に注意しましょう。

- 自己探求と哲学: 主人公たちが自己を探求し、哲学的な問いに向き合う姿勢が描かれています。哲学的要素に耳を傾けましょう。

- シンボリズム: 物語の中に登場する象徴やシンボルに注目し、それらが物語の深い意味をどのように表現しているかを考えましょう。

ためになる作中で表現された、心に響く言葉

作中で使用されたシーン

この言葉は、自然環境に囲まれている場面で使用されています。自然との調和を感じ、その美しさに酔いしれる瞬間を描写しています。

この永い果てしない酔い心地と、戸外のおどろな潮の轟きと、梢をゆるがす風のひびきとが、自然の同じ高調子のうちに波打っていると感じた。

- 言葉の意図や解説

- 感情や心理: この言葉は主人公が自然と調和し、自然と一体化した瞬間を表現しています。自然の美しさや力強さに触れ、酔い心地に浸る彼の感情を描写しています。

- 象徴やメタファー: 自然は主人公の内面や人生の状況と共鳴し、彼の精神的な変化を反映しています。この言葉は自然を主人公の感情や心の状態の象徴として用い、作品全体のテーマと結びつけています。

作中で使用されたシーン

この言葉は、登場人物たちが道徳や信仰について考える場面で使用されています。登場人物たちが自由と道徳の関係、神々への信仰について対話する場面を表現しています。

結局一つの道徳の中でかれらは自由であり、神々の加護は一度でもかれらの身を離れたためしはなかったことを。

- 言葉の意図や解説

- 感情や心理: この言葉は登場人物たちが道徳と自由、神々の存在と信仰についての葛藤を示しています。彼らの内面の葛藤や自由への渇望が表現されています。

- 象徴やメタファー: 道徳や神々の加護は作品全体で象徴的な要素として使われており、登場人物たちの行動と信念に影響を与えています。この言葉はそれらの象徴の重要性を強調し、作品のテーマと結びつけています。

まとめ

三島由紀夫の『潮騒』は自然と人間、宗教と道徳、孤独と共同体といった対立を巧みに描き出す文学の傑作です。

作中の言葉から感情やテーマを読み解き、三島の視点に触れました。この作品は言葉の魔法で読者を引き込み、深い哲学的考察と共に楽しませます。

コメント