<注意>

本サイトは著作権法を尊重し、その遵守に全力を尽くしています。

引用、画像、動画など、ブログに掲載されるすべてのコンテンツは、著作権法や著作物を取り扱う会社の利用規約に基づいて使用されています。また、すべての出典は適切に引用またはリンクされています。

本サイトの目指すところは、著作権者の権利を尊重しつつ、良質なコンテンツを提供することです。

何か問題や懸念がある場合は、直接お問い合わせください。速やかに対応し、必要ならば該当コンテンツを修正または削除します。

小説『博士の愛した数式』をご購入したい方へ

※現在Amazonアカウントを持ってる方はAmazonにて小説『博士の愛した数式』をご購入することができます。

現在Amazonアカウントを持ってる方は、上記のボタンからかこのリンクより小説『博士の愛した数式』をご購入することができます。

※現在Amazonアカウントを持っていない方へ

小説『博士の愛した数式』をご購入するためにはAmazonアカウントを作成(会員登録)していないとできません。下記のボタンからかこのリンクよりAmazonアカウントを作成(会員登録)することができます。

(※なおAmazonアカウントは無料で作成でき、「メールアドレス」または「携帯電話番号」のどちらか一方で作成できます。クレジットカード情報の登録は任意です。)

『博士の愛した数式』の基本情報

著者:小川 洋子

生年月日と出身地

小川洋子は1962年3月30日に岡山県岡山市に生まれました。

著者の育った環境(教育背景)

高校時代には『アンネの日記』に感銘を受け、萩原朔太郎や中原中也の詩集を読み、その後は立原道造、川端康成、太宰治、谷崎潤一郎などの作品を愛読しました。

その後、早稲田大学第一文学部文芸専修に入学、卒業しました。

重要な出来事

大学卒業後、倉敷市の川崎医科大学中央教員秘書室に就職します。

ただ1986年9月21日、川崎製鉄の製鉄エンジニアの男性との結婚を機に退職し、この頃から小説の執筆に本格的に取り組み始めます。

転機

1991年に彼女の『妊娠カレンダー』が第104回芥川賞を受賞。『妊娠カレンダー』が芥川賞を受賞したことは、小川洋子のキャリアにおいて重要な転機となりました。この受賞をきっかけに、彼女の作品はより多くの読者に知られ、文学界での地位を固めることになりました。

発表年・出版社

発表年:2003年

出版社:新潮社

本作が執筆された時の小川 洋子の状況や周囲の環境

執筆時の社会的・歴史的背景

2000年代初頭の日本は経済の長期停滞と情報技術の急速な発展の時期で、社会は大きな変革を迎えていました。この時期、日本独自の文化や伝統への関心が高まる中、人々は個人のアイデンティティや人間関係のあり方を見つめ直す動きが見られました。

『博士の愛した数式』が生まれた背景には、このような社会的・文化的な変化が影響していると考えられます。

著者の個人的な状況

小川洋子は『博士の愛した数式』を執筆する前に、既に数作の小説を発表し、作家としての地位を確立していました。

そんな中でこの作品を通じて、彼女は記憶の持つ儚さと美しさを、数学という枠組みを通して表現し、人間関係の深い絆や、過去と現在をつなぐ記憶の力を繊細に描き出しています。

本作の評価

文学界からの評価

『博士の愛した数式』は発表直後から文学界で高く評価され、数々の文学賞を受賞しました。この作品は、文学と数学という異なる分野を巧みに結びつけ、読者に新たな視点を提供しました。

このユニークなアプローチが小川洋子の文学的才能を示し、彼女の作品世界をより広い読者層に紹介するきっかけとなりました。

読者からの反響

一般読者からも熱烈な支持を受け、特に数学というテーマを人間関係の美しい物語で描き出した点が評価されました。読者は、博士と家政婦、その息子との間に生まれる絆に感動し、数学の美しさや面白さに新たな視点を得ました。

国際的な評価

国内外で高い評価を受け、多くの国で翻訳出版され、国際的な読者層にも受け入れられました。海外での成功は、作品が持つ普遍的なテーマや繊細な人間描写が文化や言語の壁を越えて共感を呼んだことを示しています。

本作のあらすじ(導入部分のみ)

本作は、シングルマザーで家政婦の「私」は、元数学の大学教師で80分しか記憶が持たない老人、通称「博士」の面倒を見ることになります。

博士は非常に独特な人物で、服には「僕の記憶は80分しか持たない」というようなメモが貼られています。一方で、シングルマザーの「私」には、博士からは「ルート」と呼ばれる10歳の息子がいます。ルートは非常に素直な性格で、博士ともすぐに仲良くなりました。初対面の緊張も時間が解け、三人は徐々に打ち解けていきます。~(続く)

主な登場人物の紹介

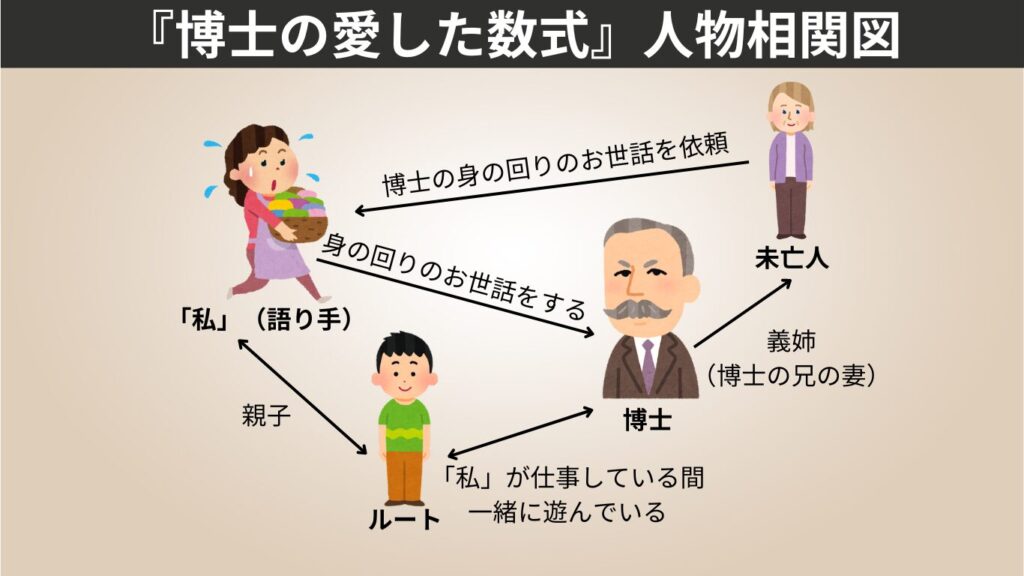

『博士の愛した数式』人物相関図

本を読むときに、人物相関図を見ると全体像をカンタンにつかむことができます。この相関図を基に、本を読むと分かりやすくなると思います。

以下が、簡易的な『博士の愛した数式』人物相関図となっています。

「私」(語り手・家政婦)

生い立ち・背景

- シングルマザーとして息子のルートを育てる

- 家政婦を仕事にしており博士の家政婦となる

「私」はシングルマザーとして息子のルートを育てていて、家政婦を仕事にしており博士の家政婦となります。

多くの困難を乗り越えてきました。その経験が、博士やルートとの関係性においてもポジティブに作用しています。

性格・特徴

- 責任感が強く

- 親しみやすい性格

- 思いやりを持つ

責任感が強く、親しみやすい性格を持っています。また、博士やその息子であるルートに対する理解と思いやりを持っています。

他の登場人物との関係(人間関係)

- 最初は博士と家政婦の仕事で関わる

- 後に博士と数学についてなど個人的な話をする程の仲になる

「私」は博士と最初は仕事の一環として関わるようになりますが、次第に博士とルート、そして数学に対する愛情と理解を深めていきます。特に博士との関係は、互いの孤独を癒す重要な存在になります。

作中での動向

- 初めは博士の記憶障がいに戸惑う

- 徐々に博士深い関係を築く

- 博士が語る数学を通して、自身も人とのつながりの重要性を再認識する

初めは博士の記憶障がいに戸惑いながらも、徐々に彼と深い関係を築きます。特に数学という共通のテーマを通して、博士やルートとの関係が深まり、自身も人とのつながりの重要性を再認識します。

本作における人物の重要性

- 物語の語り手として物語を紹介する中心的役割を担う

「私」は、この物語の語り手であり、博士との日々を通じて読者に物語を紹介する中心的役割を担います。彼女は博士の日常のケアをするだけでなく、彼とルートの間で絆を深める架け橋の役割を果たします。

物語を進行させる上で、彼女の視点は博士の数学的な世界観と、彼女自身とルートの日常生活とが交錯する場面を繋ぎ、数学の美しさと人間関係の温かさを読者に伝える重要なキーとなります。

博士

生い立ち・背景

- 元数学の大学教授

- かつては優れた数学者

- ある交通事故が原因で記憶障害となる

博士は元数学の大学教授でかつては優れた数学者であり、多くの業績を上げていましたが、ある交通事故が原因で記憶障害になります。そのため、彼の過去や家族については、作中ではあまり明かされていません。

性格・特徴

- 高度な数学的才能を持つ

- 記憶障がいにより80分しか記憶を保持できない

- 数学に対する情熱は人一倍ある

- 普段は温和で物静かな人物

元数学の大学教授である博士は作中で高度な数学的才能を持つが、記憶障がいにより80分しか記憶を保持できないという特異な状況にある。数学に対する情熱は人一倍であり、普段は温和で物静かな人物です。

他の登場人物との関係(人間関係)

- 最初は「私」やルートに対しても警戒心を持つ

- 「私」やルートとは交流を重ねるうちに心を開く

博士は記憶障がいもあり、最初は「私」やルートに対しても警戒心を持っていましたが、彼らとの交流を重ねるうちに心を開いていきます。特にルートとの関係は、数学を通じた深い信頼と理解に基づいています。

作中での動向

- ルートや「私」に数学について語るようになる

- ルートや「私」に出会い、心の変化を遂げる

記憶が80分しか続かないという制約の中で、博士は新たな人々との関係を築くことに苦労しています。しかし、ルートや「私」に出会い、彼らとの日常を通じて微妙ながらも心の変化を遂げていきます。

本作における人物の重要性

- 人間とは何か、記憶とは何か、愛とは何かという問題を探求する動機となる

博士は物語の中心人物であり、彼の存在が物語全体の展開と深いテーマを形作っています。

彼の数学への深い愛情と、80分しか記憶が持たないという特異な状況は、物語に哲学的な問いを投げかけ、人間とは何か、記憶とは何か、愛とは何かという問題を探求する動機となります。

博士を通じて、読者は数学の厳密さと、人間の感情の豊かさが共存することの美しさを知り、それが物語の感動的な核心となります。

ルート(「私」の息子)

生い立ち・背景

- 「私」の息子

- 10歳の小学5年生

- 頭が「

」のようだったので、博士に「ルート」と呼ばれる

- 多くの時間を一人で過ごすことが多い

10歳の小学5年生。頭が「

ルートは「私」の息子であり、家庭環境は親がシングルマザーです。なので、母親である「私」が忙しく、多くの時間を一人で過ごすことが多いため、博士との出会いは彼にとっても新しい人生の扉を開くこととなりました。

性格・特徴

- 好奇心旺盛

- 賢い少年

- 数学に興味を持つ

- 無邪気で子供らしい一面もある

ルートは作中で非常に好奇心旺盛で賢い少年として描かれています。彼は数学に興味を持ち、博士から数学を学ぶことに喜びを感じています。その一方で、無邪気で子供らしい一面もあります。

他の登場人物との関係(人間関係)

- 博士との関係は、最初は純粋な好奇心から始まる

- 次第に互いに心を許し合う深い関係になる

ルートと博士の関係は、最初は純粋な好奇心から始まりましたが、次第に互いに心を許し合う深い関係へと発展していきます。

博士と数学を通じて形成されるその絆は、作品全体の暖かみや本作のテーマに大いに寄与しています。

作中での動向

- 母親(「私」)が仕事中、博士の自宅にいることになる

- 最初、博士の記憶障がいに戸惑いを感じる

- 次第に博士と心を通わせる

- 博士から数学や人とのつながりや人生の大切さについても学ぶ

母親である「私」が忙しく、多くの時間を一人で過ごすことが多いため、それに見かねた博士が自宅に連れてくるといいと言い、母親が仕事中、博士の自宅にいることになります。

ルートは最初は博士の記憶障がいに戸惑いを感じていましたが、次第に博士と心を通わせるようになります。

彼は博士との交流を通じて、数学だけでなく、人とのつながりや人生の大切さについても学び、成長していきます。

本作における人物の重要性

- 数学的な要素をもたらすと同時に、博士と「私」との間に新たな絆を築く

- 数学の楽しさと奥深さを読者に伝える役割

ルートは、彼のあだ名が示す通り(数学の記号「√」から)、物語に数学的な要素をもたらすと同時に、博士と「私」との間に新たな絆を築く重要なキャラクターです。

彼の存在が、博士の閉ざされた心を開き、彼と母親の間で温かな家庭のような空間を生み出します。また、ルートの純粋さと好奇心は、博士との交流を通じて数学の楽しさと奥深さを読者に伝える役割も担っています。

未亡人(博士の兄の妻)

生い立ち・背景

- 未亡人

- 博士の義姉

- 55歳のときに交通事故遭う

- その事故のせいで足が悪い

- 博士と長い付き合い

未亡人で博士の義姉(博士の兄の妻)で55歳のときに巻き込まれたある交通事故(博士が遭った交通事故と同じ)のせいで足が悪い。

彼女が博士とどれだけ長い付き合いであったのか、その痕跡が彼女の態度や言動から感じられます。

性格・特徴

- 優雅で落ち着いた性格

- 博士を深く愛す

未亡人は作中で非常に優雅で落ち着いた性格を持つ女性です。

彼女は博士の過去と深い繋がりを持ち、その記憶が失われてしまっても、彼を深く愛しています。肌の触り心地にまで思いを寄せており、その細部にわたる気配りが際立っています。

他の登場人物との関係(人間関係)

- 博士を深く愛し、献身的に支える

- 未亡人と博士の関係性は非常に複雑である

未亡人と博士の関係性は非常に複雑であり、彼女は博士の記憶が80分でリセットされると知っても、彼を訪れ続けます。

この関係性は、博士が唯一覚えている「愛」の部分と深く関連しており、作品全体を通して、その愛のあり方や献身的な支えが描かれています。

作中での動向

- 家政婦の「私」に博士の家に派遣を依頼する

- 博士との関係性に対する新しい形を見つける

- 自身の過去の痛みや悲しみを乗り越える

家政婦の「私」に博士の家に派遣を依頼しました。そして本作を通して、博士との関係性に対する新しい形を見つけ、自身の過去の痛みや悲しみを乗り越えています。

本作における人物の重要性

- 博士の過去と現在を繋ぐ重要な役割

- 博士の内面と彼の数学への情熱を伝える

未亡人は、博士の過去と現在を繋ぐ重要な役割を持っています。彼女は博士の家族の一員として、彼の社会的な背景や人間関係に深い洞察を提供し、博士が抱える孤独や彼の人間性の側面を読者に明かします。

未亡人の存在は、博士の過去のエピソードを通じて、彼のキャラクターに深みを加え、読者が博士の内面と彼の数学への情熱をより深く理解するのを助けます。

本作をより深く理解するための背景知識(事前知識)

脳科学と記憶のメカニズムや記憶とアイデンティティに関する心理学

記憶の生物学的基盤とその限界

現代の脳科学では、記憶が脳の特定の領域に依存していることが明らかにされています。長期記憶と短期記憶は異なる脳のメカニズムを使用し、特に海馬が新しい記憶の形成に関与しているとされています。

しかし、事故や病気による脳の損傷は、記憶の持続性やアクセスに大きな影響を及ぼすことがあります。

本作との関連

『博士の愛した数式』の博士は、交通事故により新しい記憶が80分しか持続しない状態にあります。この設定は、実際の記憶障害のケースを思い起こさせ、記憶がいかに私たちの日常生活やアイデンティティの形成に不可欠であるかを示しています。

博士が体中にメモ用紙を貼る行動は、彼が自身のアイデンティティを維持しようとする努力を象徴しています。

記憶とアイデンティティの関係

心理学では、個人の記憶がその人のアイデンティティ、つまり自己認識と経験の総和を形成する上で中心的な役割を果たすとされています。個々の記憶は、過去の経験を通じて自己を理解し、他者との関係を築く基盤となります。

本作との関連

博士の短期記憶の喪失は、彼のアイデンティティに大きな影響を与えています。しかし、彼が数学への深い愛情を保持していることは、個人のアイデンティティが単一の記憶や経験に依存しないことを示唆しています。

彼の数学に対する情熱は、彼の自我と個性を形成する永続的な部分であり、記憶障害を超えた彼の本質を象徴しています。

記憶障害の社会的・心理的影響

記憶障害は、個人の社会的な相互作用や心理状態にも影響を及ぼします。記憶を共有することは、人間関係を築く上での重要な要素であり、記憶の喪失は孤独感やアイデンティティの喪失感を引き起こす可能性があります。

本作との関連

『博士の愛した数式』では、博士と「私」、そしてルートとの間に形成される独特の絆が、記憶障害がもたらす孤独感を克服する手段として描かれています。博士の数学への愛と、彼との日々の交流を通じて生まれる新たな記憶は、彼のアイデンティティを再確認し、彼の人生に持続的な意味を与えます。

このように、本作は記憶とアイデンティティの複雑な関係を探求し、記憶障害を抱える人々の経験を深く理解するきっかけを提供します。

日本の2000年代初頭の社会状況

経済の長期停滞

2000年代初頭の日本は、バブル経済崩壊後の長期にわたる経済停滞(失われた10年)の影響を引き続き受けていました。この時期は、雇用の不安定化や経済成長の鈍化が特徴で、多くの日本人が将来に対する不安を抱えていました。

本作との関連

『博士の愛した数式』の中で、家政婦として働く「私」の存在は、この時期の雇用の不安定さや家庭経済への圧力を反映しています。シングルマザーとしての彼女の立場は、経済的な不確実性の中で生計を立てる必要がある多くの日本人の状況を象徴していると言えます。

社会の急速な情報化

2000年代初頭は、インターネットの普及とデジタル技術の発展が急速に進んだ時期です。情報通信技術の革新は、社会の様々な側面に大きな変化をもたらし、人々の生活様式やコミュニケーションの方法に影響を及ぼしました。

本作との関連

物語において、博士や「私」が古いメディア(野球カードやラジオ)を通じてコミュニケーションを取る様子は、情報化社会の進展の中で、人間関係がどのように変化していくのか、という問題を浮かび上がらせます。

特に、博士の記憶の問題を考えると、情報過多の時代における人間の記憶や注意の限界を暗示しているとも解釈できます。

文化・価値観の多様化

この時期は、グローバリゼーションの進展により、従来の日本固有の価値観や生活様式が多様化し、異文化間の交流が活発になる一方で、伝統やローカルな文化の再評価も見られました。

本作との関連

博士が数学という普遍的な言語を通じて世界と関わりながらも、日本の野球チーム「阪神タイガース」や日本の伝統的な家庭の情景を大切にする姿は、グローバリゼーションの進行の中でも、地域性や伝統に根ざした価値が失われていないことを示しています。

物語は、技術的・経済的変化がもたらす社会の変容と、人間関係や文化の持つ普遍的な価値の間のバランスを探るものと言えるでしょう。

整数論とは何かや友愛数の概念や超越数の概念、そして数学と芸術の関係

整数論とその魅力

整数論は数学の一分野で、整数、特に整数の性質やそれら間の関係に関する研究を行います。この分野は「数の理論」とも呼ばれ、素数、合成数、友愛数など、整数が持つユニークな性質を探求します。

整数論は、その純粋さと複雑さで知られ、数学者たちにとって長い間魅力的な研究領域であり続けています。

本作との関連

『博士の愛した数式』の博士は整数論の専門家であり、数学と子供との関わり合いを通じて、数学の美しさと奥深さを伝えます。特に博士は、友愛数のような数学的概念を通じて、数学が単に数字を扱うだけでなく、人間関係や愛情にも通じる普遍的な言語であることを示しています。

友愛数の美しさ

友愛数は二つの異なる自然数であり、一方の数の約数を全て足した和がもう一方の数と等しく、逆もまた真であるという特性を持つ数の組です。

最も有名な友愛数のペアは220と284で、これらはお互いに完璧なバランスを保っています。友愛数は数学的にも非常に興味深く、人間関係の調和や絆の象徴としても見ることができます。

本作との関連

物語において、博士と「私」との間の関係が220と284の友愛数に例えられるのは、二人の間に築かれた深い信頼と絆を象徴しています。これは、数学が持つ純粋さと、人間関係の温かさが互いに影響し合い、豊かな関係性を生み出すことを示唆しています。

数学と芸術の共鳴

数学と芸術は、一見すると全く異なる分野に見えますが、実は多くの共通点を持っています。両者は、形や比率、パターン、対称性といった概念を通じて人間の感覚に訴えかけ、美の探求において互いに影響を与え合っています。

数学的概念は音楽の調和や建築の設計、絵画の構成など、多様な芸術作品に応用されています。

本作との関連

『博士の愛した数式』では、博士が数学の理論を説明する際に芸術的な比喩を用いる場面があります。

これは、数学と芸術が共有する普遍的な美しさと調和を読者に示すものです。博士と「私」との関係や、数学を通じて感じる喜びは、数学的な発見が芸術作品としての価値を持ち得ることを物語っています。

記憶をテーマにした文学作品

記憶とアイデンティティの探求

記憶をテーマにした文学作品は、しばしば人間のアイデンティティや自己認識の基礎を探ります。これらの作品は、記憶がいかにして私たちの過去、現在、そして未来にわたる自己像を形成するか、そしてその記憶が失われたときに自己がどのように変容するかを問いかけます。

本作との関連

『博士の愛した数式』では、博士の記憶障害が彼のアイデンティティと日々の生活に深刻な影響を与えています。しかし、彼の数学への深い愛と、家政婦やルートとの関係は、記憶を超えた人間関係の絆の力を示しています。

これは、アイデンティティが単なる記憶の集積ではなく、人との関係性や活動を通じても形成されることを物語っています。

記憶の不確実性と創作

記憶を扱った文学では、記憶の不確実性、可変性、そして時には欺瞞性に焦点を当てることがあります。これらの作品は、記憶がどのようにして事実を歪め、過去の出来事を再構築するか、また私たちがどのようにして記憶を基に自己の物語を創り出すかを探ります。

本作との関連

博士の記憶は80分という限定された時間枠内でしか機能しないため、彼の世界は常に現在の瞬間に限定されています。しかし、彼と「私」、そしてルートが共有する時間は、繰り返される日々の中で新たな記憶を創造し、それを通じて彼らの関係を深めていきます。

これは、記憶の欠如が逆に創造性や瞬間の価値を高めるパラドックスを示しています。

記憶と時間の交錯

記憶をテーマにした作品は、しばしば時間の流れと記憶の関係を探究します。過去の記憶が現在にどのように影響を及ぼし、未来への展望をどう形成するかを扱うことで、時間と記憶の複雑な交錯を描き出します。

本作との関連

『博士の愛した数式』における博士と「私」、ルートの関係は、過去の出来事よりも日々の繰り返しと現在の経験を通じて育まれます。博士の短期記憶障害は、過去と現在の境界をあいまいにし、それにもかかわらずまたはそれゆえに、彼らの間には深い絆が形成されます。

これは、記憶とは異なる形で時間を経験することの可能性を示唆しており、瞬間瞬間の経験がいかに貴重であるかを教えてくれます。

まとめ

本作『博士の愛した数式』は、ただの数学の話ではありません。深い人間ドラマと、数学が人生や人間関係に与える影響が巧妙に描かれています。

特に博士と家政婦、そして博士の息子ルートの心の成長が感動的です。公式が持つ数学以上の意味、登場人物の心の葛藤と成長、そして読者自身が作品から得る多くの洞察と感動が、この作品の大きな魅力です。

公式一つ一つが人々の生活に密接に関わっていることを示すこの作品は、数学が好きでない人でも楽しめる深みのあるストーリーです。

Amazonアカウントを持ってる方はAmazonにて小説『博士の愛した数式』をご購入することができます。

現在Amazonアカウントを持ってる方は、上記のボタンからかこのリンクより小説『博士の愛した数式』をご購入することができます。

※現在Amazonアカウントを持っていない方へ

小説『博士の愛した数式』をご購入するためにはAmazonアカウントを作成(会員登録)していないとできません。下記のボタンからかこのリンクよりAmazonアカウントを作成(会員登録)することができます。

(※なおAmazonアカウントは無料で作成でき、「メールアドレス」または「携帯電話番号」のどちらか一方で作成できます。クレジットカード情報の登録は任意です。)

本作『博士の愛した数式』に関連する記事

他にも、本作『博士の愛した数式』に関連する記事を書いています。関連する記事が以下となっています。興味のあるテーマについてさらに深く掘り下げたい方は、是非ご覧いただけたら幸いです。

本作の注目ポイントや魅力、レビューを紹介した記事

本作の注目ポイントや魅力、レビューについてもっと深く知りたい方は、詳細な情報を掲載した以下の記事をお読みください。

コメント