<注意>

本サイトは著作権法を尊重し、その遵守に全力を尽くしています。

引用、画像、動画など、ブログに掲載されるすべてのコンテンツは、著作権法や著作物を取り扱う会社の利用規約に基づいて使用されています。また、すべての出典は適切に引用またはリンクされています。

本サイトの目指すところは、著作権者の権利を尊重しつつ、良質なコンテンツを提供することです。

何か問題や懸念がある場合は、直接お問い合わせください。速やかに対応し、必要ならば該当コンテンツを修正または削除します。

小説『西の魔女が死んだ』をご購入したい方へ

※現在Amazonアカウントを持ってる方はAmazonにて小説『西の魔女が死んだ』をご購入することができます。

現在Amazonアカウントを持ってる方は、上記のボタンからかこのリンクより小説『西の魔女が死んだ』をご購入することができます。

※現在Amazonアカウントを持っていない方へ

小説『西の魔女が死んだ』をご購入するためにはAmazonアカウントを作成(会員登録)していないとできません。下記のボタンからかこのリンクよりAmazonアカウントを作成(会員登録)することができます。

(※なおAmazonアカウントは無料で作成でき、「メールアドレス」または「携帯電話番号」のどちらか一方で作成できます。クレジットカード情報の登録は任意です。)

『西の魔女が死んだ』の基本情報

『西の魔女が死んだ』について

本作は、2008年に発表された日本の作家、梨木香歩(なしきかほ)による小説です。梨木香歩は、代表作に「ツバキノート」などがあり、独特の筆致と深い人間洞察で知られています。

この作品は、第29回野間文芸新人賞を受賞するなど、文学界だけでなく、一般の読者からも高く評価されています。

主人公の「まい」が祖母の山の家で夏休みを過ごすという設定の下、家族の愛と葛藤、成長と自立について描かれています。

この作品を通じて、日常生活の中の微細な心の動きや、家族との絆の大切さが描かれています。

著者:梨木 香歩

生年月日と出身地

1959年生まれ。日本の鹿児島県出身。

著者の育った環境(教育背景)

梨木香歩は同志社大学を卒業しました。また、イギリスに留学し、児童文学者のベティ・モーガン・ボーエンに師事しました。

重要な出来事

イギリス留学経験が彼女の創作活動に影響をもたらしました。異文化や異国の風土に触れることで、彼女の創作に新たな視点や表現手法が生まれました。

また留学時にベティ・モーガン・ボーエンからからの指導は、彼女の文学的な視野を広げ、独自の文学スタイルを形成する上で重要な役割を果たしました。留学先での経験は、後に彼女の作品に豊かな表現力と深みをもたらすことになりました。

転機

彼女の転機はデビュー作である本作『西の魔女が死んだ』で日本児童文学者協会新人賞、新美南吉児童文学賞、小学館文学賞など多くの賞を受賞し、高い評価を受けたことです。

本作をきっかけに、彼女の作品はより多くの読者に知られ、文学界での地位を固めることになりました。

発表年・出版社

発表年:1994年

出版社:単行本が楡出版より出版

(文庫本が2001年に新潮文庫より出版)

本作が執筆された時の梨木 香歩の状況や周囲の環境

執筆時の社会的・歴史的背景

1990年代初頭の日本は、バブル経済の崩壊後の不確実性と変革の時期にありました。社会全体が価値観の多様化、グローバリゼーションの進展、そして技術の飛躍的進歩を経験していました。

この時期、人々は新しい生き方や価値観を模索しており、文化的にも多様な表現が求められていました。児童文学の分野では、従来の教訓的な物語から子供たちの想像力を刺激し、自己発見を促す物語への移行が見られました。

著者の個人的な状況

梨木香歩は、『西の魔女が死んだ』を執筆する前、自然とのつながりや家族の絆について深く思索する時間を過ごしていました。この作品は、著者自身の内省と彼女が大切にしている価値観を反映しています。

また、自身の子供たちとの日々の生活の中で、子供の目を通して世界を見る大切さを再認識し、それが本作のインスピレーションの一つとなりました。

物語の中で描かれる、自然への敬愛と祖母と孫との深い絆は、梨木自身の人生経験と密接に関連しています。

本作の評価

社会的・文化的影響

『西の魔女が死んだ』は、児童文学における新しい地平を開きました。

本作は、子供たちだけでなく大人にも読まれ、人間と自然との関わり、家族の絆、成長と自己発見の物語として広く認識されています。作品は読者に、日常生活の中で見落としがちな美しさや大切な価値を再発見させます。

文学的評価

文学界からは、梨木香歩の繊細な筆致と物語を通じて伝えられる深いメッセージが高く評価されています。

特に、日本の伝統的な自然観と現代的な家族観が織り交ぜられた物語の構成が、批評家からの賞賛を集めました。

また、物語の中で展開される魔女というファンタジーの要素が、現実世界の問題を寓話的に描き出している点も評価されています。

受賞歴と読者からの受容

この作品は、児童文学作品として多くの賞を受賞し、国内外で広く読まれています。読者からは、その心温まる物語と教訓が特に愛されており、多くの家庭で読み継がれるクラシックとなっています。

また、学校の教材としても採用されることが多く、教育現場での読書推進にも寄与しています。

本作のあらすじ

夏休みに突入した小学生の「まい」は、学校の厳しい雰囲気から逃れ、祖母の山の家で過ごすことになります。この山の家で、「まい」は祖母からさまざまな教えや人生の智慧を学び始めます。祖母は地元で「西の魔女」と呼ばれており、その個性的な生きざまが「まい」に多くの影響を与えます。夏休みの日々が進むにつれ、まいは自分自身と向き合い、成長していく過程が描かれています。 本作は、家族の絆、成長、そして人それぞれの抱える問題や葛藤を感じさせる、非常に人間味のある作品です。

主な登場人物の紹介

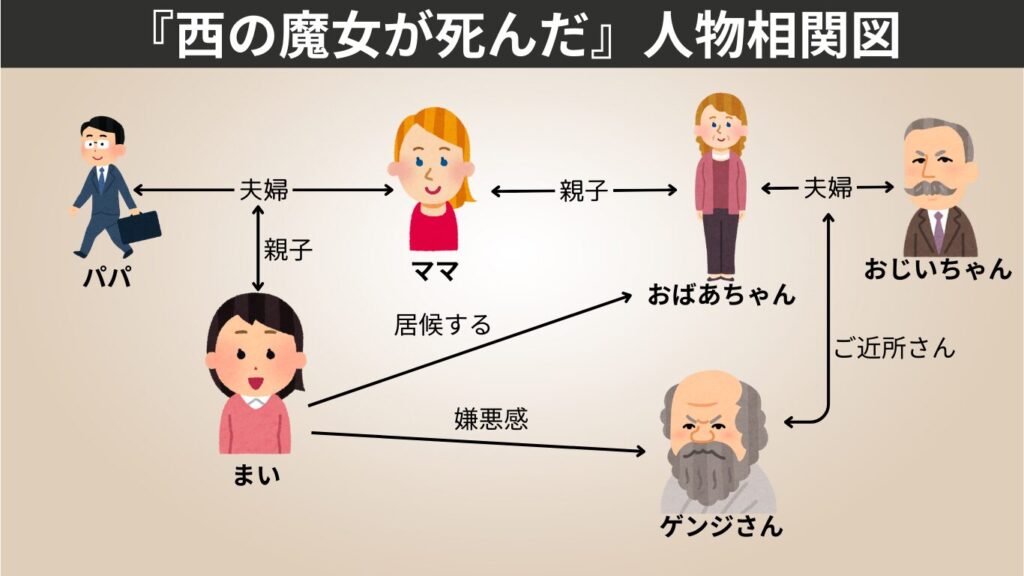

『西の魔女が死んだ』人物相関図

本を読むときに、人物相関図を見ると全体像をカンタンにつかむことができます。この相関図を基に、本を読むと分かりやすくなると思います。

以下が、簡易的な『西の魔女が死んだ』人物相関図となっています。

※なお、おじいちゃんは作中では既に亡くなっており、作中名前のみ登場します。

まい

生い立ち・背景

- イギリス人と日本人のクオーター

- 中学生の頃に他人に同調するのをやめ、クラスから孤立する

- 孤立と、喘息の治療もかねて、おばあちゃんのもとで「魔女修行」と称した療養を受ける

まいはイギリス人と日本人のクオーターで、母親(おばあちゃんの娘)がハーフである。中学生の頃に他人に同調するのをやめた結果、クラスから孤立してしまいます。

この孤立と、喘息の治療もかねて、田舎に住むおばあちゃんのもとで「魔女修行」と称した療養を受けます。

性格・特徴

- 自分の考えをしっかり持つ

- 強い意志を持つ

- 孤立が原因で内向的な一面もある

まいは自分の考えをしっかり持つ一方で、そのために孤立することも厭わない強い意志を持つ少女です。しかし、その孤立が原因で内向的な一面もあります。

他の登場人物との関係(人間関係)

- おばあちゃんとは初めて深い関わりを持つ

- ゲンジさんに対しては不快感を持つ

- ゲンジさんのせいで、おばあちゃんと仲違いする

作中おばあちゃんとは初めて深い関わりを持ちますが、意地悪で大人気ないゲンジさんに対しては不快感を持つなど、感情が高ぶる場面もあります。

この不快感が原因でおばあちゃんと仲違いしてしまい、2年間その選択を後悔しています。

作中での動向

- 「魔女修行」を通して、多くの気づきと成長を遂げる

- おばあちゃんとの仲違いが生じ、結果的に実家に戻る

- 仲違いは2年後(=現在)まで彼女自身に多大な影響を与え続ける

田舎での「魔女修行」を通して、多くの気づきと成長を遂げます。しかし、その過程でおばあちゃんとの仲違いが生じ、結果的に実家に戻ることとなります。

この仲違いは2年後(=現在)まで彼女自身に多大な影響を与え続けます。

本作における人物の重要性

- 中心人物で、物語の進行と深化に不可欠な役割

- 対人関係や死生観について深く考える機会を提供する

まいは『西の魔女が死んだ』の中心人物で、物語の進行と深化に不可欠な役割を果たします。彼女の内面的成長と自己発見の過程は、読者にとっても共感と学びがあります。

中学校での孤立体験から始まり、おばあちゃんとの生活を通じて「魔女修行」と称される一連の経験は、まいが自己肯定感を高め、他人との関係を見つめ直すきっかけとなります。

特に、ゲンジさんへの不快感やおばあちゃんとの確執は、まいが対人関係や死生観について深く考える機会を提供し、彼女の成長に欠かせない試練となりました。

またおばあちゃんの死を通じて彼女が抱え続けた後悔と、その解消は物語において感動的なクライマックスをもたらし、まいの成長を象徴しています。

おばあちゃん

生い立ち・背景

- まいの母方の祖母

- イギリス人の魔女

- 土地所有者としても一定の影響力を持ち、地域の自然破壊を阻止する

おばあちゃんはまいの母方の祖母で、イギリス人の魔女です。地元では土地所有者としても一定の影響力を持ち、その土地を賢く活用して地域の自然破壊を阻止する役割も果たしています。

性格・特徴

- 寛容な性格

- 多くの人々から信頼を寄せらる

おばあちゃんは非常に寛容な性格をしており、そのために多くの人々から信頼を寄せられています。しかし、その寛容性が逆にまいとの間で確執を生むきっかけともなります。

他の登場人物との関係(人間関係)

- まいにとって成長を促す重要な存在

- ゲンジさんに対しても寛容である

- ゲンジさんに対しても寛容なのが、まいとの意見の不一致がある

特にまいに対しては「魔女修行」を施し、成長を促す重要な存在です。また、ゲンジさんに対しても寛容であり、その点がまいとの意見の不一致を生んでいます。

作中での動向

- まいに対して「魔女修行」を施す

- まいと仲違いする

- 約束(魂の脱出)をしっかりと果たす

- まいとの確執は最終的には解消される

まいに対して「魔女修行」を施し、まいの悩みを解決し、まいを成長させる。

まいとの仲違いが生じた後も、約束(魂の脱出)をしっかりと果たし、その確執は最終的には解消されます。この一連の行動を通して、おばあちゃんの人格や信念が明確に描かれています。

本作における人物の重要性

- まいにとっての精神的な指南役であり、物語の鍵を握る存在

- 物語に神秘的な色彩を加えると同時に、自然との調和や生と死に対する洞察を提供する

- 世代間の絆の大切さと、理解と寛容の価値を提供する

おばあちゃんは、まいにとっての精神的な指南役であり、物語の鍵を握る存在です。イギリス人の魔女としての彼女の背景は、物語に神秘的な色彩を加えると同時に、自然との調和や生と死に対する洞察を教えます。

まいに「魔女修行」を通じて教えたレッスンは、単に日常の技能を超えたものであり、自立、自己決定、そして生きる意味についての深い教訓を含んでいます。

おばあちゃんとまいの関係は、世代間の絆の大切さと、理解と寛容の価値を読者に伝えます。

また、彼女の死とその後の約束の履行は、物語において感動的な解決をもたらし、まいの内面的な変化を促します。

ママ

生い立ち・背景

- まいの母親であり、おばあちゃんの娘

- 日本人とイギリス人のハーフ

- 日本で大学まで出る

- 学校に完全に溶け込めなかった

ママはまいの母親であり、おばあちゃんの娘です。日本人とイギリス人のハーフで、インターナショナル・スクールがない時代に日本で大学まで出ています。

しかし、学校という環境に完全に溶け込むことはできなかったようです。

性格・特徴

- 髪の色はダークブラウン

- 目の色は琥珀色

- 家事と仕事の両立に励んでいる

髪の色はダークブラウン、目の色は琥珀色という外見特徴を持つママは、家事と仕事の両立に励んでいます。

他の登場人物との関係(人間関係)

- おばあちゃんとは教育方針などで意見が合わないこともある

特におばあちゃんとは「西の魔女」という共通の呼び名で親子の繋がりを感じさせますが、教育方針についてはおばあちゃんと意見が合わない面もあり、まいが不登校になったときもその理由を特に問い詰めませんでした。

作中での動向

- まいの成長や問題に対して、一定の距離を保っている

作中ではまいの成長や問題に対して、一定の距離を保っているように見えます。愛車はダークグリーンのミニという点も、その個性やライフスタイルが垣間見える瞬間です。

本作における人物の重要性

- まいのアイデンティティ形成において重要な役割

- 彼女の姿勢は、まいにとって模範でありながらも、時には葛藤の種となる

- ママの人生経験は、まいが自身の道を選ぶ上での参考となる

ママは、まいのアイデンティティ形成において重要な役割を担っています。日本人とイギリス人のハーフとしての彼女の経験は、まいが自身のルーツと文化的アイデンティティについて考えるきっかけを提供します。

また、教育方針や生活態度における彼女の姿勢は、まいにとって模範でありながらも、時には葛藤の種ともなります。

彼女の人生経験は、まいが自身の道を選ぶ上での参考となり、世代を超えた女性の役割と自立についての物語を豊かにしています。

パパ

生い立ち・背景

- まいの父親

- T市に単身赴任中

- 家族とは一定の距離を保っている

パパはまいの父親であり、作中ではT市に単身赴任中です。家庭を離れて働いていることから、一家の状況に対して一定の距離を保っているようです。

性格・特徴

- 家族に対する責任感が強い

- ストレートな性格

単身赴任中でありながらも、家族に対する責任感が強く、まいが「魔女修行」中であることを知り、家族全員で引っ越すことを提案します。

また、まいから死について質問された際には、死んだらそれっきりとストレートに答えたことがあります。

他の登場人物との関係(人間関係)

- まいとはある程度の理解と距離を保っている

まいとは父親として、ある程度の理解と距離を保っています。まいが「魔女修行」に興味を持っていることに対しても、積極的に家族全員で環境を変えようと提案するなど、柔軟な対応を見せています。

作中での動向

- まいの「魔女修行」に対しても比較的寛容なスタンスを取る

- 引っ越しの提案をする

- まいから死について質問されたときには死んだらそれっきりと答える

作中では、まいの「魔女修行」に対しても比較的寛容なスタンスを取っています。

まいが「魔女修行」に興味を持っている時には引っ越しの提案をしたり、まいから死について質問された際には、死んだらそれっきりとストレートな回答するなど、まいの成長や心の変化に間接的ながらも影響を与えています。

本作における人物の重要性

- 現実的な視点を提供する

- まいにとって死生観を形成する上で重要な存在

パパは、家族の中でより現実的な視点を提供するキャラクターです。彼の単身赴任や家族との距離感は、まいが家族内の役割と個々の成長を考える背景となります。

特に、死に対する彼の見解は、まいにとって死生観を形成する上で重要な対話の一つとなり、物語の深みを増す要素となっています。

ゲンジさん

生い立ち・背景

- おばあちゃんの家の近所に住むおじさん

- 長い間、地域に住んでいる

ゲンジさんはおばあちゃんの家の近所に住むおじさんで、まいとおばあちゃんの確執を生むきっかけを作った人物です。長い間、地域に住んでいるようで、おばあちゃんとは特に深い関係性を持っています。

性格・特徴

- 自分勝手で独善的な性格

ゲンジさんは、何をするにも自分勝手で独善的な性格です。無断で他人の土地に入ったり、いかがわしい雑誌を捨てたり、そしてまいが「外人の孫」「不登校」というだけで彼女を侮辱します。

他の登場人物との関係(人間関係)

- おばあちゃんに対しては一見冷たく見えますが、優しくする一面もある

- まいに対しては嫌悪感を露わす

おばあちゃんに対しては一見冷たく見えますが、おばあちゃんの死を看取るなど、優しくする一面もあります。しかし、まいに対しては最初から嫌悪感を露わにしています。

おばあちゃんが彼に対して寛大なため、まいとおばあちゃんの間に確執が生まれています。

作中での動向

- 無断で他人の土地に入ったり、いかがわしい雑誌を捨てたりする

- まいを侮辱する

- おばあちゃんが亡くなる際に最後を看取っていた

- おじいちゃんが好きだった銀龍草をまいに大事に渡し、まいの彼に対する嫌悪感が消える

無断で他人の土地に入ったり、いかがわしい雑誌を捨てたり、そしてまいが「外人の孫」「不登校」というだけで彼女を侮辱します。彼が原因で、おばあちゃんとまいは仲違いします。

しかしストーリー後半で、おばあちゃんが亡くなる際に最後を看取っていたゲンジさん。その行動や、おじいちゃんが好きだった銀龍草をまいに大事に渡した姿から、まいの彼に対する嫌悪感が消えました。

本作における人物の重要性

- まいの成長過程において重要な転換点を提供する

ゲンジさんは、まいの成長過程において重要な転換点を提供する人物です。彼に対するまいの嫌悪感やその後の変化は、人間関係における寛容さと理解の重要性を示します。

まいとおばあちゃんとの関係における確執の原因となったゲンジさんですが、彼の行動には多面性があり、最終的にまいの成長と内面の変化を促すきっかけとなりました。

上記以外の登場人物

おじいちゃん

- おばあちゃんの夫

- 物語の中では既に故人

- おばあちゃんの回想にのみ登場

- 生前、ゲンジさんに良くしていたらしい

本作をより深く理解するための背景知識(事前知識)

日本の1990年代の社会背景

バブル経済崩壊後の影響

1990年代初頭の日本は、バブル経済の崩壊により、社会全体が大きな転換期を迎えました。経済の不安定さは、就職難や企業の倒産増加など、多くの社会的問題を引き起こし、家庭内でも経済的なストレスが増大しました。

本作との関連

まいの家族もまた、この時代の不安定さの影を背負っています。物語の中でパパがT市に単身赴任している背景には、この時代特有の雇用形態や家族構造の変化が反映されています。

このような社会的背景は、まいが不登校という選択をする要因の一つとして考えられ、家族内の関係や個々の心理状態にも影響を及ぼしていることがうかがえます。

教育システムへの疑問と不登校問題

1990年代は、教育システムへの疑問が高まり、特に不登校の子どもたちが増加する社会現象が注目されました。競争が激しい学校環境と、個々の子どもの心理的な健康や幸福を考慮した教育へのニーズが高まっていきました。

本作との関連

主人公・まいの不登校は、この時代における教育への疑問や子どもたちが抱える社会的なプレッシャーを反映しています。まいが学校に馴染めなかった理由の一つとして、個性や多様性が受け入れられにくい当時の教育環境があると考えられます。

また、まいが「魔女修行」と称しておばあちゃんのもとで過ごすことは、伝統的な教育方法とは異なる学びへの探求を象徴しており、読者に教育の本質について考えさせるきっかけを提供します。

社会的価値観の多様化

バブル崩壊後の1990年代は、社会的価値観の多様化が進んだ時代でもありました。経済的な豊かさだけでなく、個人の幸福や生きがいを求める動きが強まり、それまでの価値観を見直す流れが生まれました。

本作との関連

『西の魔女が死んだ』において、まいとおばあちゃんが一緒に過ごす生活は、単なる不登校の対策以上の意味を持ちます。自然との触れ合いや、ジャム作り、自分の好きな場所を見つけるなど、まいの活動は、当時の社会が求め始めた多様な価値観や生き方の探求を象徴しています。

この物語は、1990年代の社会背景の中で、個人が本当に大切にすべきものは何かを問い直す機会を提供していると言えるでしょう。

自然との共生や地域社会と自然環境

自然への敬愛と魔女修行

『西の魔女が死んだ』では、自然との深い結びつきが物語全体にわたって強調されています。主人公・まいがおばあちゃんの元で行う「魔女修行」は、自然と触れ合う活動が中心です。

ジャムを作る、庭の手入れをする、そして自然と対話するかのように過ごすことで、まいは自然の一部としての自己を再発見します。

本作との関連

この修行を通じてまいが学ぶのは、自然と共生する生き方の価値です。まいがおばあちゃんと共に過ごし、自然の中で見つけた「お気に入りの場所」が、彼女の心の安らぎの場所となります。

この描写は、自然が人間の精神的な健康に与える肯定的な影響を強調しており、読者にも自然への敬愛と保護の重要性を訴えかけます。

地域社会と自然環境の保全

物語では、おばあちゃんが所有する土地の一角をまいの名義に変えることで、後の地域開発による自然破壊を阻止します。このエピソードは、個人の行動が地域社会や自然環境に及ぼす影響の大きさを示唆しています。

本作との関連

この行動は、自然環境の保全が地域社会全体の福祉にどのように貢献するかを象徴しています。まいとおばあちゃんの物語を通して、地域の自然を守ることの意義が強調され、現実世界における環境保護の取り組みへの理解と関心を深めるきっかけとなります。

自然環境への敬意とその教育的価値

おばあちゃんがまいに伝える自然への敬意は、物語を通じて繰り返し強調されるテーマです。おばあちゃんの庭や、まいが心を落ち着ける場所として見つけた自然の一角は、自然環境が精神的な癒しを提供する場であることを示しています。

本作との関連

このような描写は、自然との対話を通じて自我を育むことの重要性を読者に伝えます。まいの成長過程において、自然が担う教育的役割は、学校教育だけでは得られない貴重な学びを提供します。

物語は、子どもたちに自然とのふれあいを通じて生きる力を育むことの大切さを伝え、現代社会における自然教育の価値を再認識させます。

家族関係の変遷

現代家族の多様化とその影響

1990年代の日本では、家族構造の多様化が進んでいました。核家族化が進み、共働き家庭の増加、単身世帯の増加などが顕著になっていました。これらの変化は、家族間のコミュニケーションや絆のあり方にも影響を与えています。

本作との関連

『西の魔女が死んだ』におけるまいの家族も、このような現代家族の特徴を映し出しています。パパの単身赴任、ママの仕事と家庭の両立の苦労、そしてまいの不登校という問題は、現代家族が直面する課題を反映しています。

特に、まいとママ、おばあちゃんとの関係は、世代間のコミュニケーションの難しさとその乗り越え方を描いています。

不登校と家族関係

不登校は、子どもだけの問題ではなく、家族全体の問題として捉えられるようになりました。不登校に至る背景には、学校だけでなく家庭環境や家族間の関係性も大きく関わっています。

本作との関連

まいが不登校になる過程とその後の展開は、家族関係の変遷を示唆しています。おばあちゃんとの生活を通じてまいが得る精神的な成長は、家族との新たな絆の形成へと繋がります。

この物語は、不登校をきっかけとして、家族が互いに理解を深め、関係を再構築する過程を描いており、家族関係の変遷に対する洞察を提供します。

世代間の絆と文化的アイデンティティ

現代家族では、世代間の絆や文化的アイデンティティの継承が新たな課題として浮上しています。特に、多文化家庭では、異なる文化背景を持つ家族間でのアイデンティティの理解と共有が求められます。

本作との関連

まいが日英クオーターであること、そしておばあちゃんがイギリス人であることは、物語において重要な要素です。これらは、世代を超えて異なる文化的背景を持つ家族間での理解と絆の形成を示すものであり、まいのアイデンティティ形成にも深く関わっています。

物語を通じて、家族内で文化的アイデンティティをどのように受け継ぎ、共有していくかの模索が描かれており、現代家族における世代間の絆の重要性を浮き彫りにしています。

混血(ハーフ・クオーター)のアイデンティティ

アイデンティティの探求と文化の融合

『西の魔女が死んだ』の主人公、まいは日本人とイギリス人のクオーターであり、彼女のアイデンティティは多文化的な背景からの影響を大きく受けています。このような混血のアイデンティティは、彼女が自己をどのように捉え、他者とどのように関わっていくかに影響を及ぼしています。

本作との関連

まいのアイデンティティは、彼女が不登校になる一因ともなりましたが、同時におばあちゃんと過ごすことで自然と触れ合い、内面的な成長を遂げるきっかけともなります。

おばあちゃんから学ぶ「魔女修行」は、まいが自分のルーツを理解し、受け入れる過程を象徴しており、日本とイギリスの文化を融合させた独自のアイデンティティを形成する手助けとなります。

多文化間の狭間での自己確立

まいのような多文化的背景を持つ人物は、しばしば自己確立の過程で、所属する文化間の狭間で揺れ動く経験をします。この狭間での自己確立は、多様な価値観や生き方を理解し、受け入れる力を育むことに繋がります。

本作との関連

物語では、まいが自分のアイデンティティについて悩みながらも、徐々に自己を受け入れ、自信を持つようになる様子が描かれています。

まいのイギリス人の祖母と日本の田舎で過ごす日々は、彼女が多文化的背景をポジティブな力として受け入れる過程を示しており、読者に多文化間の理解と共生の大切さを教えています。

多文化背景から生まれる独自の視点

日英混血というアイデンティティは、まいに独自の視点を与えています。この独特な視点は、彼女が周囲の世界とどのように関わり、価値を見出すかに大きな影響を及ぼしています。

本作との関連

まいが自然と深く関わりながらも、その中で見つけた「お気に入りの場所」やおばあちゃんとの関係を通じて学んだことは、彼女の多文化的背景がもたらす独自の視点から得られたものです。

このような視点は、まいが自身のアイデンティティを理解し、成長する過程で重要な役割を果たし、物語を通じて多文化理解の重要性を読者に示しています。

死と生のテーマ

生と死のサイクルの受容

『西の魔女が死んだ』では、生と死を自然なサイクルとして受容することの重要性が強調されます。物語を通じて、登場人物たちは死をただの終わりと捉えるのではなく、生命のサイクルの一部として理解することを学びます。

本作との関連

特に印象的なのは、まいとおばあちゃんが鶏小屋の鶏が死んだことをきっかけに、生と死について話し合う場面です。おばあちゃんは、死を自然の一部として、また新たな始まりとして説明します。

この会話は、まいが生と死のサイクルを理解し、受容する過程を象徴しており、読者にも生命の尊さと死の自然な役割について考えさせるきっかけを提供します。

個人の死とその後の影響

物語では、個人の死が生きている人々にどのような影響を与えるか、特におばあちゃんの死とその後のまいの心理的変化に焦点を当てています。死は、残された人々に深い悲しみをもたらしますが、同時に内省や成長の機会も提供します。

本作との関連

おばあちゃんの死はまいにとって大きな試練となりますが、それを乗り越えることで、まいは自己成長を遂げます。

おばあちゃんが死んだ後に見つけた約束の痕跡は、死んだ人々が生きている人々の心の中でいかに生き続けるかを示しており、まいとおばあちゃんとの絆が死を超えて続いていることを象徴しています。

死生観の文化的背景

『西の魔女が死んだ』の物語には、日本とイギリスという異なる文化的背景から来る死生観が織り交ぜられています。まいのアイデンティティと同様に、死に対する態度もまた、彼女の文化的背景に根ざしています。

本作との関連

おばあちゃんから受け継いだイギリスの死生観と、まいの日本での生活から来る死生観の融合は、まいが自身の死生観を形成する過程を描いています。

この物語は、死に対する異文化間の違いと共通点を探ることで、死をめぐる普遍的な問いにアプローチし、読者に生と死を新たな視点から考える機会を提供します。

まとめ

『西の魔女が死んだ』は、不登校の主人公まいの成長と自己発見の旅を通じて、生と死のサイクル、家族関係の変遷、多文化的アイデンティティ、そして自然との共生の価値を深く掘り下げます。読者に対して、人生の困難を乗り越え、内なる力を見出す勇気を与える物語です。

Amazonアカウントを持ってる方はAmazonにて小説『西の魔女が死んだ』をご購入することができます。

現在Amazonアカウントを持ってる方は、上記のボタンからかこのリンクより小説『西の魔女が死んだ』をご購入することができます。

※現在Amazonアカウントを持っていない方へ

小説『西の魔女が死んだ』をご購入するためにはAmazonアカウントを作成(会員登録)していないとできません。下記のボタンからかこのリンクよりAmazonアカウントを作成(会員登録)することができます。

(※なおAmazonアカウントは無料で作成でき、「メールアドレス」または「携帯電話番号」のどちらか一方で作成できます。クレジットカード情報の登録は任意です。)

本作『西の魔女が死んだ』に関連する記事

他にも、本作『西の魔女が死んだ』に関連する記事を書いています。関連する記事が以下となっています。興味のあるテーマについてさらに深く掘り下げたい方は、是非ご覧いただけたら幸いです。

本作の注目ポイントや魅力、レビューを紹介した記事

本作の注目ポイントや魅力、レビューについてもっと深く知りたい方は、詳細な情報を掲載した以下の記事をお読みください。

コメント