ミレーの『落穂拾い』の基本情報

| ミレーの『落穂拾い』の基本情報 | |

|---|---|

| 作品名 | 『落穂拾い』 |

| 製作者 | ジャン=フランソワ・ミレー |

| 制作年・制作時代 | 1857年 |

| 所在地・所蔵先 | フランス パリ オルセー美術館 |

ミレーの経歴・背景について

ミレーの略歴

- 生年月日と出身、家族について

ジャン=フランソワ・ミレーは1814年10月4日にフランスのノルマンディー地方のグリュシーで生まれ。ミレーの家は、農家だったが、母は、フランス革命後に没落したアーグ地方の領主の家系です。父は、神父、科学者、農学者を輩出した家系です。

- 教育背景

ミレーは若い頃から絵画にラングロワという画家の下で修業をする。そして、ラングロワはミレーの画家としての才能を見出し、パリのエコール・デ・ボザール(国立美術学校)に進学するよう推薦し、1837年にパリに移り進学、エコール・デ・ボザールでポール・ドラローシュのアトリエで学びました。(ただアカデミックな授業には違和感を感じてあまり出席しなかったらしい。)

- 重要な出来事

1848年のフランス革命(2月革命)で、共和派が実権を握り、美術界の復興に貢献するフィリップ=オーギュスト・ジャンロンが国立美術館総局長に就任し、その影響力で、内務省から、ミレーに作品の注文がされるようになりました。

- 転機

1848年3月から開かれたサロンで、『箕をふるう人』を提出し、ミレーの農民画の出発点といえる作品であり、サロンでも好評を得ました。この成功によって、共和国政府からミレーに絵画制作の注文がされることになった。

ミレーの主要な作品

ミレーは『落穂拾い』以外で他に以下などの主要な作品はがあります。

- 『箕をふるう人』

1848年に制作された本作品は、農民が穀物を箕でふるい分ける様子が描かれています。農村生活の一場面を捉え、労働する人々の日常と尊厳を表現しています。リアリズムの手法で描かれたこの作品は、19世紀フランスの農村部の生活を伝える重要な文化的記録です。

- 『種まく人』

1850年に制作された本作品は、農民が大地に種をまく姿を描いた作品で、ミレーの農民への共感と尊敬が表現されています。

- 『晩鐘』

1859年に描かれた本作品は、夕暮れ時に帰宅する農民の姿を描いており、日常の瞬間を印象的に捉えています。

ミレーのスタイル

特徴的な技法やテーマ

- リアリズムにおける農民の描写

ミレーの作品は、農民とその日常生活のリアリスティックな描写で特徴づけられます。彼は、農民の労働、生活、環境を詳細に、かつ感情豊かに描き出し、彼らの尊厳と美しさを捉えています。

- 光と色彩の使い方

ミレーは光と影、そして色彩の使い方においても独自のスタイルを持っています。彼の絵画は、自然光の繊細な表現と暖かみのある色調により、農村の風景や人々の姿を生き生きと描いています。

他のアーティストとの違い

- 社会的リアリズムの先駆者

ミレーは、農民の日常生活を題材にしたことで、他の同時代のアーティストと一線を画しています。当時の多くの芸術家が神話や歴史的な題材を好んだ中、彼は現実的で社会的なテーマを採用しました。

- 描写の深さと感情的な影響

また、ミレーは、農民たちの生活を単なる風景としてではなく、その感情や生活の深みに焦点を当てることで、他のアーティストと異なるアプローチを示しています。

ミレー自身が影響を受けたもの

具体的なアーティストや作品

- バルビゾン派との関連性

ミレーは、自然の中の人間の生活を描いたバルビゾン派の画家たちから強い影響を受けました。この派閥の画家たちは、自然の中での人間の姿を描くことに重点を置いており、ミレーの作品にもこの影響が見られます。

文化や時代背景

- 19世紀フランスの社会変革

19世紀のフランスは、産業革命と社会変革の時期であり、これらの変化はミレーの作品に深く影響を与えました。農村から都市への人口の移動や社会階層の変化が、彼の作品におけるテーマの選択に影響を与えたと考えられます。

- 農村生活と自然への親しみ

ミレー自身の農村での生育背景は、彼の芸術に大きな影響を与えました。農村生活と自然環境への深い理解と親しみは、彼の作品におけるリアリズムと詩的な表現の源泉となっています。

ミレーや作品が影響を与えたもの

後続のアーティスト

- フィンセント・ファン・ゴッホ

フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)は、ミレーの作品から深い影響を受けたアーティストの一人です。ゴッホは、ミレーの『落穂拾い』や『晩鐘』、『種まく人』、『野良仕事』などの作品を模写し、それらを通じてミレーの技法と主題を学びました。彼はこれらの作品の中で描かれた農民生活の主題や、自然との調和を描くミレーのアプローチに深く共感し、それを自身の作品に反映させました。

- カミーユ・ピサロ

カミーユ・ピサロ(1830-1903)は、ミレーの作品から影響を受けたアーティストです。ピサロは印象派の画家として知られていますが、その初期の作品にはミレーのリアリズムの影響が見られます。特に、農村風景や農民の日常生活の描写において、ミレーの作品の影響が顕著です。ピサロは、ミレーのように農民の生活を題材にしながらも、彼独自の光と色彩を用いて風景を表現しました。

- ジュール・ブルトン

ジュール・ブルトン(1827-1906)は、ミレーよりも年下で、彼の作品に影響を受けたことで知られています。ブルトンは、主に農民の日常生活を題材にし、ミレーのリアリズムと類似したスタイルで、農民の尊厳と美しさを描きました。ブルトンの作品には、ミレーの影響が色濃く反映されており、特に彼の光の扱いや人物の表現にミレーの影響が見て取れます。

芸術や文化への寄与

- 社会的リアリズムの発展への貢献

ミレーの作品は、芸術における社会的リアリズムの発展に大きく貢献しました。彼の農民の描写は、19世紀の社会的、経済的問題に光を当て、後世の芸術家たちに社会的テーマを探求する道を示しました。

- 現代芸術への影響

さらに、ミレーの芸術は、現代芸術においても重要な役割を果たしています。彼の作品は、日常生活の描写や社会的なテーマの取り扱いにおいて、多くの現代アーティストに影響を与え続けています。

『落穂拾い』の詳細な解説

『落穂拾い』が製作された時の背景

考えられているモチーフ

- 基になった『旧約聖書』の内容と落穂拾いの意味

『旧約聖書』の「レビ記」「申命記」「ルツ記」には、農村社会において自らの労働で十分な収穫を得ることのできない寡婦や貧農などが命をつなぐために畑の落穂を拾うのを権利として認められた慣行で、また畑の持ち主が落穂を残さず回収することは戒められていたことが書かれています。『落穂拾い』は、この律法や習慣をモチーフにした作品です。

(落穂・・・収穫の際に落ち散ったまま見捨てられている穀物の穂)

- 農民の日常と尊厳

『落穂拾い』では、農民が収穫後の畑で落穂を拾う姿が描かれています。このモチーフは、ミレーが生まれ育った農村の風景と日常生活からインスピレーションを得たものです。彼は農民のシンプルで厳しい生活を、その尊厳と美しさを伝えるために表現しました。

- 貧困と労働

『落穂拾い』は、19世紀中葉のフランスにおける農民の貧困と労働の現実を表しています。ミレーは農民の労働を通じて、彼らの生活の困難さと尊厳を浮き彫りにしました。

時代背景

- 19世紀のフランス社会

『落穂拾い』が描かれた時代は、フランスにおける産業革命と社会変革の時期でした。農村部の生活と都市部の発展との間の緊張が高まっており、ミレーの作品はこの社会的変化を反映しています。

- 時代の社会的変化と芸術

当時のフランスでは、社会的、経済的な不平等が増大しており、ミレーのようなアーティストはこれらの問題に対して芸術を通じて声を上げ始めていました。

個人的背景

- 農村生活の経験

ミレー自身の農村での生活経験は、彼の作品に深い影響を与えました。彼は自身の育った環境と農民の生活を描くことで、当時の社会における農民の重要性を訴えています。

- 農村生活の経験

ミレー自身の農村での生活経験は、彼の作品に深い影響を与えました。彼は自身の育った環境と農民の生活を描くことで、当時の社会における農民の重要性を訴えています。

『落穂拾い』の絵の解説、ミレーの技法や技術について

解説

絵に描かれた主要な人物と特徴の解説

- 農民たちの表現

『落穂拾い』で描かれた人物は、刈り入れが終わった後の畑に残った麦の穂を拾い集める3人の貧しい農婦です。二人は正面を向いて腰をかがめ落ち穂を拾い、一人は背中を向け、手には落ち穂をもち、やや腰を曲げて立ってい彼らはそれぞれ異なる動作をしており、本作品では農民の日常生活の一部を象徴しています。

- 農地と背景の意味

背景には穀物がうず高く積まれ、豊かな地主が馬に乗って監督するもとでのにぎやかな収穫風景と対比して描いている。労働の重苦しさを描きながらも、明るい朝の太陽に照らされた美しい色彩が壮麗に描写されて、農民の生活が自然と密接に関連していることを示しています。

構成要素に分けて人物とその描写の詳細な解説

- 農婦達の詳細な解説

画面前景に描かれた落穂を拾う女性たちは、ミレーのリアリズムの表現の核心を成しています。彼女らの姿勢は疲労感に満ち、農民の厳しい日々の労働を象徴しています。例えば、一人の女性が腰をかがめている姿は、重労働の長時間による身体的な負担を示唆しています。彼女らの顔つきは、日差しや風にさらされた肌の質感や、労働による精神的な疲れが感じられるように描かれており、ミレーの繊細な観察力と表現力が垣間見えます。

- 畑と田園風景の詳細な解説

中景には収穫された穀物の束が配置されており、これは農民の労働の成果を象徴しています。背景には、広がる田園風景が描かれており、自然の豊かさと農業の重要性を強調しています。この配置は、農民の日々の労働が自然環境と密接に結びついていることを示しており、農民と自然との共生関係を表現しています。

- 【象徴的・隠喩的要素の探求】農民の生活と囲まれた自然

『落穂拾い』の各要素は、農民の生活の厳しさと美しさ、そして自然との調和を象徴しています。作品は農民の日々の苦労を描く一方で、彼らの生活の尊厳と自然との深いつながりを強調しています。例えば、農民たちの落ち着いた動作や自然光の中での描写は、彼らの生活の詩的な美しさを表現しています。

ミレーの意図や技法について

- 農民の日常生活への光

ミレーは『落穂拾い』を通じて、農民の日常生活をリアリスティックに描き出すことで、彼らの存在と重要性に光を当てました。彼は農民の生活の真実を伝えることに重点を置き、彼らの日々の生活の中にある美しさと厳しさをバランスよく表現しています。

- 豊かな色彩と繊細なブラシワーク

ミレーは『落穂拾い』で、豊かな色彩と繊細なブラシワークを使用しています。彼の絵画技法は、自然の光を巧みに捉え、それを通じて農民たちの姿をリアリスティックかつ詩的に描写しています。例えば、光と影を使った衣服の質感の表現や、日光に照らされた髪の毛の描写は、彼の技術の高さを示しています。

- 画面の構成と視覚的誘導

ミレーは画面の構成を工夫して、観る者の目を自然に主要な人物や物語の中心に導いています。彼は、視線の流れや空間の配置に注意を払い、作品全体の調和と物語的な深みを生み出しています。例えば、農民たちと背景の田園風景との関係は、視覚的なバランスと物語性を作り出すために巧みに配置されています。

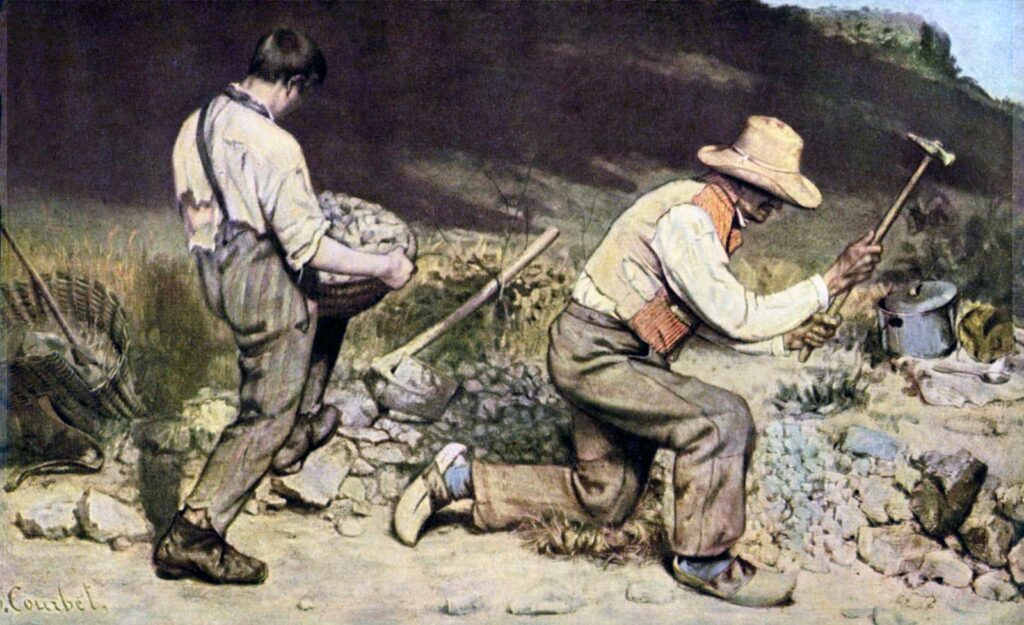

『落穂拾い』とクールベの『石割り』の比較

クールベの『石割り』とは? クールベの『石割り』は、同じく19世紀のフランスで活躍したリアリストの画家ギュスターヴ・クールベによる作品で、労働者階級の人々の日常生活をリアリスティックに描いています。この作品は、『落穂拾い』と同様に、労働する人々の生活と労働の実態を描き出しています。

『落穂拾い』とクールベの『石割り』の特徴

『落穂拾い』の特徴

- リアリスティックな農民の描写

『落穂拾い』では、ミレーは農民をリアリスティックに描いています。作品には、収穫後の畑で落ち穂を拾う女性たちが描かれており、その表情や動作は労働の厳しさを表しています。

- 光と影の扱い

ミレーは光と影を巧みに使用しており、農民の姿を生き生きと、かつ詩的に表現しています。この技法は、作品に深みを与え、視覚的に引き込む効果を生んでいます。

クールベの『石割り』の特徴

- 労働者のリアリズム

クールベの『石割り人夫』は、道路工事の労働者をリアリスティックに描いた作品です。この作品は、労働者の肉体的な重労働とその生活の厳しさを強調しています。

- 粗野な筆致と色彩の使用

クールベは粗野な筆致と暗い色彩を用いて、労働者の厳しい現実を表現しています。これにより、作品には荒々しさと強い力強さが表現されています。

『落穂拾い』とクールベの『石割り』の共通点

- リアリズムの表現

両作品は、19世紀のリアリズム運動の中で制作され、日常生活のリアリスティックな描写に焦点を当てています。『落穂拾い』では農民の日常、『石割り人夫』では労働者の日常が、いずれも詳細に描かれています。

- 労働者階級の描写

ミレーとクールベは、労働者階級の人々の生活を描くことにより、当時の社会問題に注目を集めました。両作品は、労働者階級の日常生活と労働の厳しさを描写し、視覚芸術を通じて社会的なメッセージを伝えています。

- 技法とスタイルの特徴

ミレーとクールベは、独自の技法とスタイルを用いて、労働者階級の生活のリアリティを表現しています。ミレーは光と影を用いた詩的リアリズムを、クールベは粗野な筆致と暗い色彩を用いて、それぞれの作品に深みと力強さを与えています。

『落穂拾い』とクールベの『石割り』の違い

- 主題の描写とアプローチ

『落穂拾い』では、農民の女性たちが穏やかで詩的な環境の中で描かれています。一方、クールベの『石割り人夫』は、労働者の男性がより荒々しく、力強い環境で描かれています。ミレーは農民の日常の美しさを、クールベは労働者の過酷な現実を強調しています。

- 色彩と筆致の違い

ミレーの作品は、比較的柔らかく、詳細なブラシワークと温かみのある色彩を特徴としています。これに対し、クールベの『石割り人夫』は、より粗い筆致と暗く、強烈な色彩が使用されており、作品全体に力強さを与えています。

- テーマの表現とメッセージ

ミレーの『落穂拾い』は、農民の尊厳と日常生活の美しさを強調しています。一方で、クールベの『石割り人夫』は、労働者の生活の厳しさと社会的な現実を直接的に表現しています。これらの違いは、両作家が持つ社会に対する視点と芸術的メッセージを反映しています。

まとめ

ミレーの『落穂拾い』は、19世紀フランス農村生活のリアリスティックな描写を通じて、社会的・文化的背景を反映し、労働者の尊厳を強調し、またミレーの芸術的才能と社会への洞察を示しています。

コメント