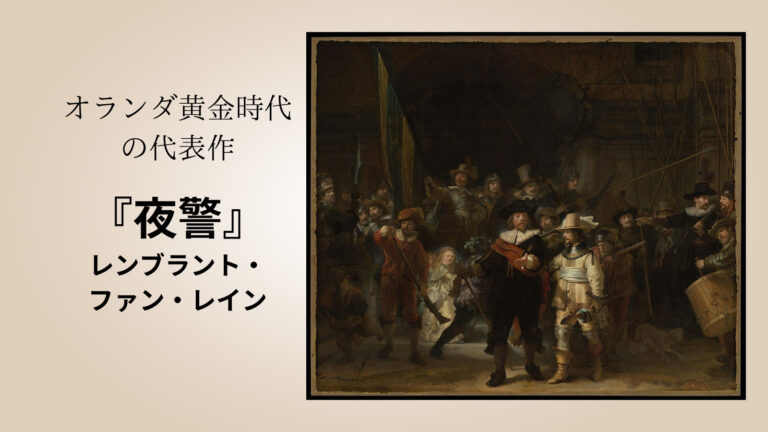

レンブラント・ファン・レインの『夜警(Night Watch)』の基本情報

| レンブラント・ファン・レインの『夜警(Night Watch)』の基本情報 | |

|---|---|

| 作品名 | 『夜警(Night Watch)』 |

| 製作者 | レンブラント・ファン・レイン |

| 制作年や時代 | 1642年(バロック時代) |

| 所在地や所蔵先 | アムステルダム国立美術館( オランダ、アムステルダム) |

※『夜警』の正式名称は『フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の市民隊』です。

レンブラント・ファン・レインの経歴・背景について

レンブラント・ファン・レインの略歴

- 生年月日と出身地

レンブラント・ファン・レインは1606年7月15日にオランダのレイデンに生まれました。彼の家族は裕福でなかったものの、中流階級の製粉屋の家庭でした。

- 教育背景

レンブラントは初め、レイデン大学に入学しましたが、短期間で退学して絵画を学ぶために地元の画家ヤコブ・ファン・スワーネンブルフのもとで修行を始めました。のちに、アムステルダムの画家ピーター・ラストマンとヤン・プィンスの下でさらなる教育を受けました。

- 重要な出来事

1631年にアムステルダムに移住したことは、彼のキャリアにおける重要な転機となりました。この都市で彼は瞬く間に名声を得ることとなり、多くの依頼を受けるようになりました。

- 転機

『夜警』を制作した1642年は、レンブラントにとって大きな転機となりました。この作品は彼の代表作として広く知られるようになり、その後の彼の絵画スタイルやテクニックに影響を与えました。

レンブラント・ファン・レインの主要な作品

レンブラント・ファン・レインは『夜警』以外で他に以下などの主要な作品はがあります。

- 『自画像』

レンブラントは自画像を多く残しており、それぞれが彼の人生の異なる時期を反映しています。これらの自画像は彼の技術的な進歩や心の中の変化を垣間見ることができる貴重な資料となっています。

- 『ユダの悔恨』

この絵画は聖書の物語、イスカリオテのユダが30枚の銀貨でイエスを裏切った後の悔恨の場面を描いています。レンブラントの独特な光と影の技法が特徴的です。

※作品の背後にあるストーリーやインスピレーション

レンブラントは自身の感情や経験、聖書の物語や当時の社会を反映した作品を多く手掛けました。彼の作品はリアリズムと独特の光の技法により、見る人々の感情を引き出す力を持っています。特に、人々の感情や内面を深く掘り下げて描くことに長けていたため、その作品は今も多くの人々に愛されています。

レンブラント・ファン・レインのスタイル

特徴的な技法やテーマ

- 光と影のコントラスト

レンブラントの作品は、強烈な明暗対比で知られています。彼は光と影を巧みに使って、作品に深みとドラマをもたらしていました。この技法は、特に肖像画や宗教的テーマの絵画において、被写体の心情や内面を浮き彫りにするのに役立っていました。

- 人物の内面性

彼の作品は、人物の内面性や心情を捉えることに焦点を当てていました。特に自画像では、年齢とともに変化する自身の心境や人生の変遷を正直に描写しています。

他のアーティストとの違い

- 精緻なテクスチャ表現

レンブラントは、布や皮膚のテクスチャを非常に細かく描写する技法を持っていました。これにより彼の作品は、他の同時代のアーティストよりもリアルな質感を持っていると言われています。

- 感情的な深み

当時の多くのアーティストが外見を重視する中、レンブラントは人物の内面や心情に焦点を当てていました。これにより、彼の作品は観る者に深い感情的な共鳴を呼び起こします。

レンブラント・ファン・レイン自身が影響を受けたもの

具体的なアーティストや作品

- カラヴァッジョ

イタリアの画家カラヴァッジョの明暗対比の技法は、レンブラントの作品にも影響を与えています。カラヴァッジョのドラマチックな照明技法は、レンブラントが自身の作品に取り入れ、さらに発展させたものと言われています。

- 北方ルネサンスのアーティストたち

アルブレヒト・デューラーやヒエロニムス・ボスなどの北方ルネサンスのアーティストたちの作品から、レンブラントは細部の表現やテーマの取り扱い方にインスピレーションを受けていました。

文化や時代背景

- オランダの黄金時代

17世紀のオランダは「黄金時代」として知られ、芸術や商業、科学の分野で大きな発展を遂げました。この時代の繁栄は、レンブラントにとっての創作の背景となっており、彼の作品にもその痕跡を見ることができます。

- カルヴァン主義の影響

オランダのカルヴァン主義は、芸術に対する態度やテーマの選び方に影響を与えました。レンブラントもこの宗教的背景から、宗教的なテーマを多く取り入れています。

レンブラント・ファン・レインや作品が影響を与えたもの

後続のアーティスト

- フィンセント・ファン・ゴッホ

レンブラントの強烈な明暗の技法や人物の内面を表現するスタイルは、後のアーティストたちにも影響を与えました。特にファン・ゴッホは、レンブラントの作品に感銘を受け、自身の作品にその影響を取り入れることで、独自の表現を追求しました。

- ジョン・シンガー・サージェント

アメリカの肖像画家として知られるサージェントは、レンブラントの肖像画の技法や照明の使い方に影響を受けており、その影響は彼の作品の中で顕著に見られます。

芸術や文化への寄与

- リアルな人物表現の普及

レンブラントの人物の内面性を重視した表現方法は、後のアーティストたちにも影響を与え、リアルな人物表現が欧州の芸術界で一般的になるきっかけを作りました。特に19世紀の印象派や現代の写実的な絵画まで、彼の影響を受けた作品は多く存在しています。

- エッチング技法の発展

レンブラントは、絵画だけでなくエッチングの分野でも優れた技能を持っていました。彼のエッチング作品は、その技法や表現力の高さから、後のアーティストたちに多大な影響を与え、エッチング技法自体の発展に寄与しました。

『夜警(Night Watch)』の詳細な解説

『夜警(Night Watch)』が製作された時の背景

モチーフ

- 市民軍の出動

この作品はアムステルダムの市民軍の出動を描いたものです。通常の肖像画とは異なり、動きのある瞬間を捉えることで、市民軍の活気や勇気を強調しています。

- 光と影の効果的な使用

レンブラントは独特の光と影の技法を駆使して、画面の中心人物や重要な部分を強調しています。これにより、観る者の目を導き、物語の中心へと引き込んでいます。

時代背景

- 17世紀のオランダ

17世紀はオランダ黄金時代とも言われる時期で、経済的な繁栄を享受した時代です。アムステルダムは繁栄の中心であり、その繁栄を背景に多くの芸術作品が生まれました。

- 市民の自由と自治の象徴

当時のオランダは市民の自由や自治を重んじる文化が根付いており、市民軍はそれを象徴する存在でした。この作品はその市民の誇りを描写しています。

個人的背景

- レンブラントの独特な技法

『夜警』はレンブラントが30代半ばの時に描かれました。この時期、彼は独自の明暗を駆使した技法を確立し、それを最大限に活用した作品と言えます。

- 個人の成功と挫折

この作品が描かれた頃、レンブラントはプロの画家としての成功を享受していましたが、私生活では多くの困難に直面していました。この矛盾した背景が、彼の作品に深みと複雑さをもたらしています。

『夜警』の絵の解説、技法や技術について

解説

『夜警』の絵の解説をするのに際して、上部、中央、下部の3分割にして詳細に解説します。

上部の解説

- 暗闇の背景

上部は漆黒の背景で、それが作品のタイトル『夜警』の雰囲気を強調しています。この暗闇が、中央や下部の明るい部分とのコントラストを生み出しています。

- 遠くの市民

上部の遠景には、市民軍を見守る市民の姿が微細に描写されています。彼らの存在が、市民軍の活動の重要性を強調しています。

中央の解説

- 市民軍の隊長と中尉

中央部には市民軍の隊長と中尉が鮮やかな服装で描写されています。特に隊長は赤い服で目立つように配置され、作品の中心となっています。(因みに赤い服の隊長がフランス・バニング・コック隊長で、その右側に配置されているのがウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長です。)

- 他の隊員たち

彼らの周りには、さまざまな武器や装備を持つ隊員たちが配置されています。それぞれが異なるポーズや表情で描かれており、市民軍の多様性と結束を象徴しています。

下部の解説

- 武器や装備

下部には、市民軍の装備や武器が詳細に描写されています。これらの道具の存在が、市民軍の実力や役割を強調しています。

- 小さな犬の存在

画面の一部には小さな犬が描かれており、この生き生きとした姿が作品全体に動きや生命感をもたらしています。

技法の説明

- キャリスクロ

レンブラントは「キャリスクロ」という技法を巧みに使用しています。これは、強烈な明暗のコントラストを利用して立体感や奥行きを表現する技法です。

- ブラシワーク

彼の筆使いはとても特徴的で、荒々しさと繊細さが共存しています。このブラシワークによって、作品に情熱や緊張感が生まれています。

『夜警』クローズアップ解説

隊長フランス・バニング・コックの顔部分

詳細解説

- 顔の特徴と表情

隊長の顔は、細かい筆使いで精緻に描写されており、彼の自信と誇りが感じられる表情をしています。特に彼の目元は光を受け、生き生きとしています。

- 顔の影と質感

顔には自然な影が落ちており、特に頬や鼻の部分には微妙な光のグラデーションが施されています。これにより、顔の立体感が強調されています。

表現の意図

- 市民軍のリーダーシップ

隊長の自信に満ちた表情は、彼のリーダーシップと市民軍の役割の重要性を強調しています。

- レンブラントの人物描写

レンブラントは人物の心情や性格を巧みに表現することで知られています。このクローズアップからも、彼の人物描写の技術と深い洞察力が伺えます。

『夜警』とヨハネス・フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の比較

『夜警』とヨハネス・フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の特徴

『夜警』の特徴

- 作品のスケールと主題

『夜警』は大型のキャンバスに描かれた大規模なグループポートレートであり、アムステルダムの市民軍の隊員たちが描かれています。また動的な構図と活発なアクションを持つ作品で、人々の間の相互作用や彼らの服装、装備を通して当時のアムステルダムの都市生活を反映しています。

- 色彩と明暗

レンブラントは『夜警』で彼の代名詞とも言えるクラシックな茶色と黒のパレットを使用しています。この色彩選択は、作品にドラマティックで劇的な雰囲気をもたらしています。

- 技法と背景

レンブラントは『夜警』で彼の独自のブラシワークと光の技法を駆使しています。特に、光が隊員たちを照らし出す方法は、視線を特定のキャラクターに引き寄せるのに役立っています。

ヨハネス・フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の特徴

- 作品のスケールと主題

『真珠の耳飾りの少女』はより小さなキャンバスに、一人の若い女性のポートレートとして描かれています。また静謐であり、少女の顔と彼女の真珠の耳飾りへの焦点が強調されています。

- 色彩と明暗

フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』では、彼の典型的な明るい青と黄色が特徴的で、真珠の耳飾りの輝きや少女の肌の透明感を際立たせています。

- 技法と背景

フェルメールは『真珠の耳飾りの少女』で微妙なグラデーションと細部への注意を払いながら、光の反射と影を巧みに表現しています。彼のこの作品は、日常の静かな瞬間の美しさと神秘を捉えることに成功しています。

『夜警』とヨハネス・フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の共通点

- 光と影の巧みな使用

- 両作品ともに、光と影を巧みに使用しています。レンブラントは『夜警』で暗闇の中の明るい光の差し込みを通じて、登場人物たちの表情や装束のディテールを際立たせています。

- フェルメールは『真珠の耳飾りの少女』で少女の顔や真珠の輝きを強調するために、特定の光の照射を使用しています。この使用方法は、作品に深みとリアリズムをもたらしています。

- 17世紀オランダの芸術家としての背景

- 両作品とも、17世紀のオランダ黄金時代に生まれた作品です。この時代は、経済的繁栄と芸術的革新が特徴であり、多くの名作が生まれました。

- レンブラントとフェルメールはこの時代の代表的な芸術家であり、彼らの作品はそれぞれ異なるが、豊かな商業文化や市民の日常生活に関連したテーマを中心にしています。

- 人物の表現における深い洞察力

- レンブラントの『夜警』は、多数の人物が登場する中で、それぞれの表情や姿勢から彼らの性格や関係性を感じ取ることができます。これにより、単なる人物の集合画でなく、深い人間ドラマが感じられる作品となっています。

- フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』は、一人の少女を描いているにもかかわらず、彼女の目の輝きや口元の微笑みから、彼女の内面や背後にある物語を想像することができます。このように、両作品とも人物の深層心理を捉えることに成功しています。

『夜警』とヨハネス・フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の違い

- 主題と構図の違い

『夜警』は多数の人物が集まった集合肖像画であり、彼らの動きや関係性が強調されています。中央に配置された主要な人物たちと、その周りを囲む人々の動的な配置が特徴的です。

『真珠の耳飾りの少女』は単独の少女の肖像を中心に構成されており、その静謐な雰囲気や神秘的な表情が強調されています。少女の視線やポーズは、観る者との直接的なコミュニケーションを感じさせます。

- 色彩と質感の扱い

『夜警』では深い茶色や黒を基調とした暗めの色彩が用いられ、その中での光の反射や照明によるハイライトが強調されています。これにより、全体的に重厚感や歴史的な背景を感じさせる効果が生まれています。

『真珠の耳飾りの少女』は、明るい青や黄色をアクセントとして使用し、少女の柔らかい肌や真珠の光沢を際立たせています。これにより、細やかな質感や繊細な美しさが前面に出されています。

- 作品の背後にある意図やメッセージ

『夜警』は、市民兵団の肖像としての側面を持ちつつ、彼らの誇りや団結、勇気を象徴する作品としての側面も持っています。これは、当時のオランダの社会や政治的背景を反映している可能性が考えられます。

『真珠の耳飾りの少女』には、明確な背景や歴史的コンテクストが伴わないものの、一人の少女の静かな美しさや神秘性を称賛する、純粋な美術としての価値が高まっています。これは、フェルメール自身の芸術観や当時の芸術的価値観を反映していると言えるでしょう。

最新の研究者による『夜警』の仮説や考察

『夜警』に関する最新の研究者による仮説や考察には以下のようなものがあります。

作品の制作背景の再評価

- 新たに発見された17世紀の文献によれば、『夜警』は当初、アムステルダムの市民兵団の集会所のために制作されたことが示唆されています。この集会所は市民兵団の活動や交流の場として非常に重要な役割を果たしており、レンブラントはその重要性を強調するために、市民兵団のリーダーやメンバーを活動的、かつ堂々とした姿で描くことを選んだとの仮説が提唱されています。

- さらに、レンブラントが特定の市民兵団のメンバーを描くことを選んだ背景には、彼らとの個人的な関係や取引があった可能性が考えられます。新たな文献や書簡の中から、レンブラントが市民兵団の一部のメンバーと頻繁に交流していたこと、また彼らからの依頼で『夜警』を制作した可能性が高まっています。これにより、作品の中に描かれている各人物のポーズや表情、配置に、レンブラントの個人的な視点や評価が反映されているとの新たな解釈がなされています。

技術的な分析結果

- X線分析の結果

最近のX線分析により、『夜警』のキャンバスの下層に別の描写が存在することが明らかになりました。この下層には、異なる姿勢での市民兵団のメンバーや、違う背景が描かれており、レンブラントが最初の構想から大きく作品を変更した可能性が浮上しています。これにより、彼の制作過程や試行錯誤の様子を新たに理解することが可能になりました。

- 赤外線分析の結果

最新の赤外線分析の技術を使用して『夜警』を研究した結果、レンブラントが特定の絵の具の成分を独自の方法で使用していたことが確認されました。特に、彼が使用した「スマルト」(青色の顔料)や「リードティンイエロー」(黄色の顔料)が、特定の影や光の部分で非常に繊細に調合・使用されていました。これにより、作品の中で深く鮮やかな色合いと奥行きを生み出していることがわかります。さらに技法の面からも興味深い発見がありました。レンブラントは「湿った絵の具の上に新しい絵の具を重ねる」技法、いわゆる「ウェット・オン・ウェット」の技法を巧みに活用していました。これにより、異なる色の絵の具が自然に混ざり合い、リアルで滑らかなグラデーションや影の効果を創り出しています。また、ブラシの筆圧を変えることで、質感や立体感を強調する「印象筆法」も頻繁に用いられていることが分析から明らかとなりました。

作品の主題やテーマの深化

- 市民兵団の役割の再評価

『夜警』は一見すると単なる市民兵団の集合肖像であるように見えますが、最新の研究により、この作品が当時のアムステルダムの市民兵団の社会的・政治的役割を象徴している可能性が浮上してきました。具体的には、市民兵団が単に都市の治安を守る役割だけでなく、都市の自治と独立を保護する象徴としても機能していたことが指摘されています。レンブラントがこのような重層的なテーマを巧妙に作品に織り込んでいるという解釈が提唱されています。

- 光と影のメタファー

レンブラントの使用する光と影の技法は、単に作品に立体感や深みを持たせるだけでなく、社会的・道徳的メッセージを伝える手段としても使用されているとの考察があります。『夜警』における明るい部分は善や真実、影の部分は無知や誤解を象徴しているとの解釈が提案されています。このような解釈は、レンブラントが単に現実を描写するだけでなく、深い道徳的メッセージや哲学的テーマを作品に込めていたことを示唆しています。

アートの構造や構成の再解釈

- 中心軸の再評価

近年の研究により、『夜警』における中心軸の位置やその意味が再評価されています。伝統的には、作品の中心とされていた部分と、実際にレンブラントが意図した中心は異なるのではないかとの仮説が提唱されています。新しい解釈では、キャプテン・フランス・バニング・コックの手元の地域を真の中心として、その周りで動的な構成が形成されているとされています。この中心軸の再評価により、作品の動きやリズムの感じ方が変わることが指摘されています。

- 光と影の総合的配置

『夜警』の光と影の配置は、単に物語性やリアリズムを追求するためだけでなく、視覚的な引き込み効果や深度感を強調するための独自の技法として使用されていることが、新しい研究で提唱されています。特に、左側の明るい部分から右側の暗部へと動く光の流れは、観賞者の視線を自然に作品の深部へと誘導する効果があるとされています。この再解釈により、レンブラントの高度な視覚的技術と、観賞者との対話を意識した作品構成が浮かび上がってきます。

レンブラントの個人的背景の新情報

- 経済的困窮

「夜警」制作時期のレンブラントは、経済的な困窮に直面していたという新たな資料や研究が浮上しています。彼の成功をもたらした豪華な住居やコレクションを維持するための資金難が深刻化していたことが明らかになってきました。この状況が「夜警」に対する彼の熱意や情熱を高め、特定のクライアントに向けて非常に印象的な作品を制作しようとした背景になった可能性が考えられます。

- 家族との関係

レンブラントの私生活における新たな手紙や日記の発見により、彼の家族との関係が「夜警」に影響を与えていたことが示唆されています。特に彼の妻サスキアとの深い絆や彼女の死後の孤独感が、作品中の人物描写や情熱的な筆致に反映されているという解釈が提唱されています。

社会的・政治的・文化的の影響

- アムステルダムの繁栄と自治

17世紀、アムステルダムは経済的繁栄を享受する一方、自治の精神が根付いていました。この都市の自由と独立の象徴として市民兵団が存在していたことが、『夜警』の背後にある深い意味を形成しています。レンブラントは、作品を通じてアムステルダム市民の誇りとその自治を称賛しているとも考えられ、市民兵団を力強く描くことで、都市の繁栄とそれを守る彼らの役割を強調しているとの解釈が提唱されています。

- 当時の政治的緊張

17世紀のオランダは、内外の政治的緊張と戦争の時代でもありました。オランダ独立戦争や英蘭戦争など、多くの紛争が続いた時期であり、市民兵団の存在は都市防衛の重要性を象徴していました。『夜警』は、そうした外部の脅威に対して一致団結する市民の姿を表現しているとも言われており、レンブラントがこれらの政治的背景を踏まえて作品を制作した可能性が指摘されています。

- 17世紀のアムステルダムの市民意識

近年の研究により、『夜警』は単に市民兵団を描いたものとしてだけでなく、17世紀のアムステルダムにおける市民意識や自由都市の誇りを反映した作品として再解釈されています。この時代のアムステルダムは経済的繁栄を迎え、市民階級の力が増大していました。その市民階級の自覚や誇りが、レンブラントの筆によって具現化されているとの考察が進められています。

- 宗教改革後の信仰表現

17世紀のネーデルランドは宗教改革の影響を強く受けていた時期であり、これが芸術にも影響を与えていました。『夜警』に描かれる市民兵団の姿や動きには、新教徒としての信仰心や神への献身が象徴的に表現されているという新しい仮説が提唱されています。特に、隊長の姿や彼の指示する方向性には、新しい信仰の道を示すリーダーとしての役割が投影されているとの考え方があります。

まとめ

レンブラントの「夜警」は、画家の技術や主題への深い関心を示す名作であり、その背後には多くの謎や仮説が存在しています。

最新の研究から、作品の制作背景や技術的な分析結果、そしてアーティストの個人的背景など、多岐にわたる新しい情報や解釈が明らかになってきました。

これらの発見は、「夜警」やレンブラント自身に対する理解をさらに深めることができ、古典芸術への新たな視点を提供しています。

コメント