<注意>

本サイトは著作権法を尊重し、その遵守に全力を尽くしています。

引用、画像、動画など、ブログに掲載されるすべてのコンテンツは、著作権法や著作物を取り扱う会社の利用規約に基づいて使用されています。また、すべての出典は適切に引用またはリンクされています。

本サイトの目指すところは、著作権者の権利を尊重しつつ、良質なコンテンツを提供することです。

何か問題や懸念がある場合は、直接お問い合わせください。速やかに対応し、必要ならば該当コンテンツを修正または削除します。

小説『こゝろ』をご購入したい方へ

※現在Amazonアカウントを持ってる方はAmazonにて小説『こゝろ』をご購入することができます。

現在Amazonアカウントを持ってる方は、上記のボタンからかこのリンクより小説『こゝろ』をご購入することができます。

※現在Amazonアカウントを持っていない方へ

小説『こゝろ』をご購入するためにはAmazonアカウントを作成(会員登録)していないとできません。下記のボタンからかこのリンクよりAmazonアカウントを作成(会員登録)することができます。

(※なおAmazonアカウントは無料で作成でき、「メールアドレス」または「携帯電話番号」のどちらか一方で作成できます。クレジットカード情報の登録は任意です。)

『こゝろ』の基本情報

『こゝろ』について

『こゝろ』は、その緻密な心理描写や人間関係の複雑さを捉えた描写により、文学界で高く評価されています。心の内部を探求することで、普遍的な人間の孤独や葛藤を浮き彫りにしており、多くの読者に深い感動を与えています。

とりわけ、先生の過去とその選択、私と先生との関係性は、多くの文学評論家や読者から高く評価されている部分です。

著者:夏目 漱石

生年月日と出身地

夏目漱石(本名・金之助)は、1867年(慶応3年)に現在の東京都新宿区にある牛込馬場下横町で生まれました。彼の出身地は当時の江戸であり、彼の生誕は明治維新直前の動乱の時代にあたります。

著者の育った環境(教育背景)

夏目漱石は1歳で塩原家に養子に出されるも9歳で実家に戻り、その後、東京帝国大学(現・東京大学)文科大学英文科に進学しました。

この教育背景が、彼の文学と学問に対する深い理解と興味を育てる基礎となりました。またイギリスに留学経験もあり、西洋文化と文学に深い造詣を持つようになりました。

重要な出来事

漱石は日本の近代文学の発展に大きく貢献し、西洋文化と日本の伝統を独自の視点で融合させた作品を多数発表しました。特に『吾輩は猫である』は独特の文体と風刺が評価され、彼の文学的地位を確立しました。

また漱石の生涯で特に影響を受けたのは、正岡子規との出会いです。子規とは彼の死まで深い友情で結ばれ、子規から俳句の手ほどきを受けることで文学への志向が深まりました。

転機

文部省から英国留学を命じられたことは漱石のキャリアにとって重要な転機でした。この留学経験は後の文学活動に大きな影響を与え、彼の作品に西洋の文化や哲学が色濃く反映されるようになりました。

そして帰国後に出版した『吾輩は猫である』の成功は、彼が本格的に作家としての道を歩み始めるきっかけとなりました。その後、漱石は働いていた教職を辞して文筆活動に専念しました。

発表年・出版社

発表年:1914年

出版社:岩波書店

本作が執筆された時の夏目 漱石の状況や周囲の環境

執筆時の社会的・歴史的背景

『こゝろ』は1914年に発表され、この時期は大正時代に入ったばかりで日本は文化的な変革の時期にありました。

西洋の思想や芸術が導入され、文学においても個人主義や心理描写が重視され始めていました。これらの背景が、漱石の深い心理描写に影響を与え、彼の作品に現れています。

著者の個人的な状況

漱石はこの作品を執筆する数年前にイギリスから帰国し、その後体調を崩しながらも文学教育に携わっていました。

『こゝろ』執筆時、彼は自身の死を意識し始めており、作品には彼自身の人生と死に対する思索が色濃く反映されています。

特に、漱石自身の経験に基づく孤独感や疎外感が、作品全体に渡って表現されています。

本作の評価

文学的価値とテーマの深さ

『こゝろ』は、夏目漱石の最も重要な作品の一つとされ、その文学的価値は非常に高く評価されています。

特に、自我と他者、個人の孤独感、そして近代化が進む社会の中での人間関係の希薄化といったテーマが深く掘り下げられています。

心理描写の革新性

漱石は『こゝろ』での心理描写において、登場人物の内面と葛藤を非常に細かく、かつ繊細に表現しました。これにより、日本文学における心理描写の方法に新たな地平を開いたと評価されています。

社会的・文化的影響

本作は発表当時から多くの読者に共感を呼び、特に日本の大正から昭和初期にかけての社会変動を背景に持つ読者にとって、その心情を代弁する作品として受け入れられました。

また、文学作品としての評価だけでなく、日本の教育や文化における人間関係の理解に影響を与え続けています。

本作のあらすじ

明治末期の舞台、夏の鎌倉。由比ヶ浜での海水浴を楽しむ若者「私」は、一人の男性「先生」と偶然の出会いを果たします。この出会いが、二人の深い絆を紡ぐこととなるのです。 東京へと戻った「私」は、先生の家に度々訪れるようになり、その独特の魅力や謎に包まれた言葉に引き込まれていきます。先生と奥さんとの穏やかな日常の中で、先生の毎月の墓参りや、その背後に隠された過去への興味が「私」を捉えます。 しかし、家族の事情で故郷に戻ることになった「私」。その後の出来事が、先生の過去と現在を繋ぐ重要なキーポイントとなります。そして、ある日、先生からの一通の手紙。それは「先生」の心の内を知る最後の鍵となるものでした。 夏目漱石の『こゝろ』は、人間の心の奥底に潜む葛藤や孤独、友情や愛についての緻密な心理描写が特徴的な作品です。登場人物の深い心の動きや、その背後にあるエゴや倫理との戦いを通して、読者は自らの心の内部を探求する旅に出ることとなるでしょう。

主な登場人物の紹介

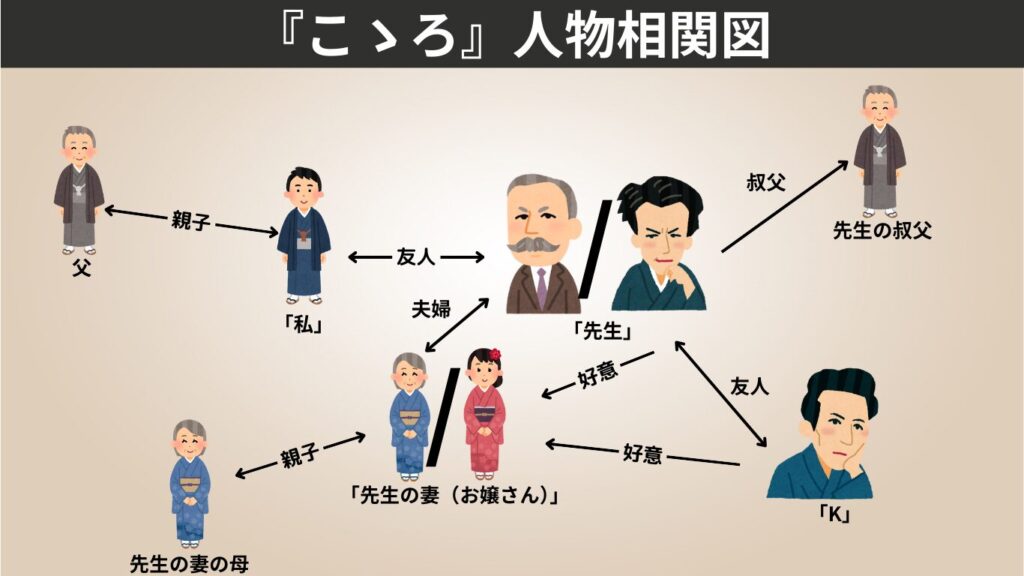

『こゝろ』人物相関図

本を読むときに、人物相関図を見ると全体像をカンタンにつかむことができます。この相関図を基に、本を読むと分かりやすくなると思います。

以下が、簡易的な『こゝろ』人物相関図となっています。

「私」

生い立ち・背景

- 若い大学生

- 田舎の出身

- 教育を受けた学生

「私」は田舎の出身で東京に出てきた若い大学生で、その学生生活と教育環境が彼の性格形成に影響を与えています。彼の内面的な葛藤や心理状態が物語全体のテーマに深く関連しています。

性格・特徴

- 内省的

- 知的好奇心が強い

- 社会的な孤立感を感じやすい

「私」は非常に内省的で、深く考え込む性格をしています。知的好奇心が強く、常に自己と周囲を理解しようと努力していますが、それが彼を時として社会的に孤立させる原因となっています。

他の登場人物との関係(人間関係)

- 先生とは深い友情を築く

- 先生の家族(先生の妻)とも良好な関係

- 家族とは疎遠

「私」は物語の中で先生と家族ぐるみで関係を持ちます。また先生と深い精神的な友情を築きます。その関係は彼の人生観や価値観に大きな影響を与えます。

一方で、自身の家族とは感情的にも地理的にも距離があり、その疎外感が彼の内面的な孤独感を増大させています。

作中での動向

- 鎌倉で先生と出会う

- 先生との交流を深める

- 東京と地元を行き来する

- 父の衰弱と先生の(おそらく)自殺で喪失感を経験する

物語を通じて、「私」は先生と出会い、彼との交流を深めます。この経験は彼の人生に大きな影響を与え、最終的には父の衰弱と先生の(おそらく)自殺という二重の喪失を経験することで、彼の内面世界は大きく変容します。

本作における人物の重要性

- 物語の語り手

- 心理的葛藤の象徴

「私」は物語の語り手として、読者に物語世界への窓を提供します。彼の内面的な葛藤や心理的な変化は、近代日本の個人主義の兆しとして解釈され、彼を通じて読者は当時の日本社会の心理的な動きを感じ取ることができます。

また、彼の経験は物語の中で他のキャラクターにも大きな影響を与え、物語の展開に不可欠な役割を果たします。

「先生」

生い立ち・背景

- 裕福な家庭で育つ

- 新潟の出身

- 幼少期に両親を亡くす

- 遺産相続問題で叔父と関係悪化

「先生」は新潟で裕福な家庭に生まれましたが、幼少期に両親を亡くしました。その後、彼の叔父に大学まで養われたが、遺産相続問題が原因で関係が悪化しました。

性格・特徴

- 内向的で思慮深い

- 人間不信

- 知的で語り手に哲学的な話をする

「先生」は非常に内向的で、深く考える性格の持ち主です。過去の家族の問題が彼を人間不信にさせ、他人との距離を置く傾向があります。

しかし、その一方で知的であり、「私」との会話ではしばしば哲学的な話題に花を咲かせます。

他の登場人物との関係(人間関係)

- 「私」との深い友情を築く

- 妻とは安定した関係に見えるが、「先生」自身は問題を抱える

- 学生時代は、その後結婚する妻に好意を寄せる

- 友人「K」との複雑な関係

「先生」は「私」と深い精神的な絆を築きますが、その関係は彼の内面的な葛藤によって影を落とされることもあります。

彼の妻とは一見安定した関係を保っているように見えますが、自身の妻は知らないが実際には過去に多くの問題を抱えていました。

また、友人「K」との関係は友人であたっが、「K」を裏切り自殺に追い込んでしまたことは、「先生」の人生に大きな影響、深いトラウマを与えました。

作中での動向

- 「私」との出会いと関係の深化

- 過去の秘密を明かす決心をする

- 秘密を明かしたあと(おそらく)自殺した

「先生」は物語を通じて「私」と出会い、関係を深めますが、彼の内面は葛藤に満ちています。

「私」と出会たことで彼は最終的に誰にも言わなかった自らの過去の秘密を明かす決心を固めますが、その過程で秘密を明かした後に(おそらく)自身の運命を終わらせる決断を下します。

本作における人物の重要性

- 物語の中心的な謎の持ち主

- 主題の象徴:孤独と人間関係の複雑さ

- 語り手「私」に対する哲学的影響者

「先生」は物語の中心的な人物であり、彼の謎めいた過去と行動が物語の進行に重要な役割を果たします。

彼の人生と最終的な選択は、孤独や人間関係の複雑さという主題を深く象徴しており、これらのテーマは「私」という語り手に対して強い哲学的影響を与えています。

「K」

生い立ち・背景

- 先生とは同郷で、同じ大学に通っている

- 浄土真宗の僧侶の次男

- 医者の家に養子に出される

- 不安定な家庭環境

- 家族や養子先との確執

先生とは同郷で、同じ大学に通っているが専攻は別。浄土真宗の僧侶の次男で医者の家に養子に出されました。養家は医者にするつもりで東京へ送り出したが、自身は医者になる気がなく、実家や養子先を激怒させます。

「K」は不安定な家庭環境で育ち、家族との確執が彼の性格形成に大きな影響を与えました。これらの家庭内の問題は彼の心理状態に深い不安と疑念を植え付け、他人との関係を築く上での障壁となっています。

性格・特徴

- 強い個性とプライド

- 疑心暗鬼

- 感情的

「K」は非常に強い個性とプライドを持っており、時に感情的になることがあります。

彼の疑心暗鬼は他人との信頼関係を築く上で障害となり、これが彼の対人関係に複雑な影響を与え、先生の他に親しい友人はいない程です。

他の登場人物との関係(人間関係)

- 先生との友情を築き、その後対立していく

- 先生の妻(お嬢さん)へ好意を寄せる

「K」は元々先生と非常に親しい友人でしたが、先生の妻(お嬢さん)へ好意を寄せるようになってから、その関係は緊張と対立に変わりました。

作中での動向

- 「先生」との関係が変化する

- 感情の爆発をおこす

- 自己破壊的な行動をとる

物語を通じて、「K」は先生との関係が徐々に悪化し、彼の感情はしばしば爆発的に表れます。この自己破壊的な行動は、彼自身の内面的な葛藤と不安定な心理状態を浮き彫りにします。

本作における人物の重要性

- 物語の中での対立の中心

- 主要人物間の緊張関係の触媒

「K」は物語中の重要な対立の中心人物として機能し、彼の行動と性格は主要人物間の緊張関係を引き起こす重要的にトリガーになっています。

彼の存在は物語に深みを加え、登場人物の間の複雑な人間関係と心理的なダイナミクスを掘り下げるのに役立っています。

先生の妻(お嬢さん)

生い立ち・背景

- 名前は「静」(しず)

- 東京出身

- そこそこ裕福な家庭に生まれる

- 教育を受けた中流階級の家庭

先生の妻(お嬢さん)はそこそこ裕福な家庭で育ち、教育を受けた中流階級の家庭の出身です。この背景は彼女が持つ価値観や振る舞いに大きな影響を与えており、彼女の人生観と結婚観に反映されています。

性格・特徴

- 優しく、思慮深い

- 家庭的で支える役割

- 対人関係において忍耐強い

先生の妻(お嬢さん)は優しく、思慮深い性格をしており、家庭的な雰囲気を持っています。彼女は先生を精神的に支える重要な役割を果たし、対人関係においても忍耐強く振る舞います。

他の登場人物との関係(人間関係)

- 「先生」との夫婦関係

- 「私」との良好な関係

- 間接的に「先生」と「K」の関係を複雑にする

先生の妻(お嬢さん)は「先生」と夫婦関係です。そして、「先生」を通して知り合った「私」とは良好な関係を築きます。

また、過去(お嬢さん時代には)「K」から好意を寄せられており、間接的に「先生」と「K」の関係を複雑にします。

作中での動向

- 「先生」の日常生活の支えとなる

- 夫の精神的な苦悩に対して対応する

- 家庭内の緊張の管理する

物語を通じて、先生の妻(お嬢さん)は先生の日常生活を支えると同時に、彼の精神的な苦悩に対しても対応しようとします。彼女は家庭内の緊張を巧みに管理し、夫の心の安定を保つために努力します。

本作における人物の重要性

- 物語の平和的要素の提供

- 主要人物(「先生」と「K」)間の関係の緩衝材

- 家庭の複雑さの象徴

先生の妻(お嬢さん)は物語において平和的な要素を提供し、主要人物(「先生」と「K」)間の緊張関係に対する緩衝材としての役割を果たします。

彼女の存在は家庭の複雑さを象徴し、先生との関係を通じてその複雑さが深く探究されます。彼女は物語全体における感情の安定と不安定のバランスを保つ重要なキャラクターです。

その他の登場人物

先生の妻の母

- 戦没軍人の妻

- 優雅で保守的な性格

- 娘(先生の妻(お嬢さん))との関係は親子関係の典型で、伝統的な価値観を教え込む

- 娘の結婚生活に対して助言者としての役割

- 腎臓病で死去した

父

- 語り手の父親

- 明治天皇を敬愛する

- 腎臓に大病を患っている

- 明治天皇の崩御に伴い、生きる気力がなくなり、衰弱

「先生」の叔父

- 「先生」の父の弟として、比較的自由な精神を持つ家庭で育つ

- 「先生」の母から心の底から信用されていた人物

- 「先生」の両親の死後、大学まで先生を養う

- 陽気で少々風変わりな性格

- 先生とは少年時代からの親密な関係を築き、心から信用される

- 家族の遺産問題で従姉妹との縁談を紹介するなど、両親の財産を目の前に態度を変え、それから疎遠に

本作をより深く理解するための背景知識(事前知識)

「夏目漱石の生涯」について

教育と英国留学

夏目漱石は、日本の近代文学を牽引する文豪として知られていますが、その背景には彼の教育歴と英国留学の経験があります。

漱石は東京帝国大学(現在の東京大学)で英文学を学び、その後、政府の奨学金を得て英国に留学しました。この留学経験は、西洋の文化と哲学に深く触れる機会となり、彼の文学的視野を大きく広げました。

本作との関連

『こゝろ』における漱石の深い心理描写や独特の文体は、彼の英国留学中に受けた西洋哲学の影響が色濃く反映されています。

特に、作中で登場人物たちが抱える孤独感や内面的葛藤は、西洋の個人主義的な思想背景と密接にリンクしています。

文学としてのキャリア

漱石の文学キャリアは、彼が帰国後、高等師範学校(現在の筑波大学)で教鞭を取りながらスタートしました。

後に文筆活動に専念するために教職を辞し、『我輩は猫である』をはじめとする一連の作品で文名を確立しました。彼の作品は、時代の変遷を反映しつつ、人間心理の深層を探求するテーマで consistentしています。

本作との関連

『こゝろ』は漱石の晩年に書かれた作品で、彼自身の生命の終末を意識した作品とされています。

この作品で描かれる主題や人物像は、漱石自身の人生経験と深く結びついており、彼の文学的な集大成とも言える深みと重さを帯びています。

晩年の孤独と創作への情熱

漱石の生涯の終わりに近づくにつれて、彼はますます孤独を深め、創作に対する情熱をさらに燃やしました。彼の健康状態が悪化する中で、文学という形で自己表現の究極を追求し続けたのです。

本作との関連

『こゝろ』の中で描かれる「先生」と「私」の関係性や、先生の内面的な葛藤は、漱石自身の晩年の心理状態を反映していると考えられます。

特に、作品の終盤に明かされる秘密とその心理的影響は、漱石の孤独感と創作への情熱とが交錯する部分を象徴しています。

「大正時代の社会的・文化的背景(明治から大正への移行期を含む)」について

政治的変化と文化の開放

大正時代の初めは、明治時代の厳格な政治体制からより自由な民主主義的傾向へと変わり始めました。この時期には「大正デモクラシー」と呼ばれる政治的開放が進み、市民の間で自由な意見交換が活発に行われるようになりました。

本作との関連

『こゝろ』の登場人物たちは、このような社会的な変化の中で自己のアイデンティティを模索しています。

特に「私」と「先生」の間の対話は、新旧の価値観が交錯する大正時代の空気を反映しており、個人の自由と社会的期待との間での心理的葛藤を巧みに描いています。

文化の多様性と西洋の影響

大正時代は西洋文化の影響を受けやすい開放的な時代であり、芸術、文学、ファッションにおいても新しいスタイルが受け入れられました。これにより、日本の伝統的な文化と西洋文化が融合し、多様な文化的表現が生まれました。

本作との関連

『こゝろ』に見られる文体やテーマの多様性は、この文化的融合の産物です。作中で示される個人の内省や孤独の探求は、西洋の文学の影響を受けているとも言えます。

この時代特有の文化的背景が、作品の深さと複雑さを生んでいます。

社会的動向と個人の孤独

明治から大正にかけての社会は、急速な近代化と都市化を経験しました。これにより、都市部では個人の孤独感が増大し、新たな社会問題として認識され始めました。

本作との関連

『こゝろ』の中で「先生」が感じる孤独感は、都市化によって個人が経験する孤立無援の感覚を象徴しています。

彼の心理的な苦悩は、個人主義が進行する中での人間関係の希薄化を反映しており、時代の移り変わりとともに深まる人間の内面の複雑さを描出しています。

「心理小説の特徴(友情と裏切りのモチーフ)」について

心理的リアリズムと内面の探求

心理小説は、キャラクターの内面世界と心理的な動機を深く掘り下げることが特徴です。登場人物の感情、思考、心理的な葛藤が詳細に描かれ、読者はキャラクターの内面的な動きを直接的に感じ取ることができます。

本作との関連

『こゝろ』において、先生の内面は複雑で矛盾に満ちています。彼の「私」に対する友情と同時に感じる疎外感や罪悪感は、心理小説の特徴を色濃く反映しています。

特に、彼が「私」に対して抱く愛情と、それを隠す必要を感じる心理的な葛藤が物語全体のテンションを生み出しています。

対人関係の複雑さ

心理小説では、キャラクター間の関係性がしばしば複雑で多層的に描かれます。友情、愛情、裏切りなど、人間関係の多様な側面が探求されることによって、ストーリーに深みが加わります。

本作との関連

『こゝろ』の中核を成すのは、先生と「私」、さらに先生と「K」の間に展開される友情と裏切りです。

先生が「K」との間で経験する裏切りは、彼の心理に深い影響を及ぼし、これが彼の最終的な決断につながる重要な要素となります。この複雑な関係性は、心理小説の特徴である人間関係の深い探求を示しています。

孤独と自己認識のテーマ

心理小説はしばしば、孤独、自己認識、自己変革のテーマを扱います。これらのテーマは、キャラクターの内面的な成長や、彼らが直面する心理的なジレンマを浮き彫りにします。

本作との関連

先生の遺書を通じて明らかになる彼の過去と、それによる現在の心理状態は、孤独と自己認識の探求を深く示しています。

遺書の中で語られる彼の内面的な葛藤や、自我との向き合い方は、彼がどのように自己変革を遂げようとしたかを象徴しており、心理小説のテーマを深く反映しています。

「個人主義の台頭」について

大正デモクラシーと個人の自由

大正時代は「大正デモクラシー」として知られ、政治的および社会的自由が広がり始めた時期です。この時代には市民社会が形成され始め、個人の権利と自由が重視されるようになりました。

本作との関連

『こゝろ』において、登場人物たちは自身の感情や選択について深く掘り下げて考える場面が多く見られます。

特に「私」と先生の関係では、自己の感情を理解し、それに基づいて行動する個人主義の影響が顕著です。先生が自らの過去を明かす決断を下すシーンは、個人の心理的自由とその重大な選択を象徴しています。

社会変革と個人の孤立

大正時代に入ると、日本社会は急速な変化を経験しました。都市化や産業化が進む中で、伝統的な家族や地域社会の結びつきが希薄になり、個人の孤立感が増大しました。

本作との関連

『こゝろ』の先生のキャラクターは、この社会的変化の中で感じる孤独を深く象徴しています。彼の内面には社会からの疎外感や孤立感が強く表れており、これが彼の行動や決断に大きく影響を与えています。

先生の遺書は、個人が社会とどのように向き合うか、その心理的葛藤を浮き彫りにする重要な文書となっています。

個人主義の文学表現

大正時代の文学は、個人の内面や心理を重視する傾向にありました。この時期に書かれた作品は、個人の自己認識や自己表現を探求することが一般的です。

本作との関連

夏目漱石の『こゝろ』は、この時代の文学の流れを象徴する作品の一つです。作中で展開される先生と「私」の心理的な交流は、個人の内面の深さを掘り下げる大正時代の文学的特徴を反映しています。

また、彼らの対話からは、個人主義がもたらす心理的な葛藤と解放が見て取れます。

「西洋哲学との関連(自我と孤独の探求)」についての解説

ニーチェの哲学と自己超克

ニーチェの哲学では、自我の超克というテーマが中心的であり、自己を超えることによって真の自由と創造性を実現することが強調されます。この哲学は、個人が社会的な制約や既存の道徳から解放され、自己の真実を追求することを奨励します。

本作との関連

『こゝろ』の先生のキャラクターは、ニーチェの影響を受けた自我の探求者と見ることができます。彼の内面には、自己の過去と向き合い、それによって生じる苦悩と孤独を超えようとする努力が描かれています。

特に、遺書を通じて自己の秘密を明らかにすることは、自己超克の一環としての彼の最終的な解放行為と解釈できます。

カントの道徳哲学と個人の義務

カントの道徳哲学では、個人の義務と普遍的な道徳法則に基づいた行動が重視されます。これは、個人が自己の行動を合理的な原則に基づいて決定することを要求し、自我と道徳的義務の間のバランスを求めるものです。

本作との関連

先生の行動はカントの影響を受けた道徳的な自問自答のプロセスを反映していると考えられます。

彼が「私」に遺書を残す行為は、彼自身に課せられた道徳的義務の履行として描かれており、個人的な感情や社会的評価を超えた場所での正義と真実へのコミットメントを示しています。

実存主義と孤独の探求

実存主義の哲学では、人間の存在は孤独と不安を伴うものとされ、個人はこれらの感情を通じて自己の本質と向き合うことが求められます。

この哲学は、人生の無意味さや孤立を受け入れ、それにもかかわらず自己の道を見つけることの重要性を強調します。

本作との関連

『こゝろ』では、先生だけでなく「私」もまた深い孤独と内面の探求を経験しています。作品のなかで彼らが直面する孤独感は、実存主義的な視点からの自我の探求を象徴しており、それぞれが自己の存在と向き合うプロセスが描かれています。

この孤独との対話を通じて、彼らはより深い自己理解を追求し、その結果としての行動を選択していきます。

まとめ

本作は夏目漱石の代表作として多くの読者に愛されています。

作中では「私」と「先生」を中心に、深い心の交流や人間の孤独、そして時代の変遷とそれに伴う人間の葛藤が繊細に描かれています。

明治の終焉と大正の到来、そして個人と社会の間の独自のバランスを捉えた言葉たちは、今も私たちの心に響きます。この作品を通じて、漱石が伝えたかったメッセージや哲学を感じ取ることができるでしょう。

Amazonアカウントを持ってる方はAmazonにて小説『こゝろ』をご購入することができます。

現在Amazonアカウントを持ってる方は、上記のボタンからかこのリンクより小説『こゝろ』をご購入することができます。

※現在Amazonアカウントを持っていない方へ

小説『こゝろ』をご購入するためにはAmazonアカウントを作成(会員登録)していないとできません。下記のボタンからかこのリンクよりAmazonアカウントを作成(会員登録)することができます。

(※なおAmazonアカウントは無料で作成でき、「メールアドレス」または「携帯電話番号」のどちらか一方で作成できます。クレジットカード情報の登録は任意です。)

コメント